Ⅰ. 調査の基本事項と聞き取り体制

1. 聞き取りチームの構成

聞き取り調査は、2人から3人程度の人数で実施することが適切です。1人では、メモを取り損ねたり、質問を深掘りし損ねたり、録音を忘れるなどのヒューマンエラーが生じやすいため、最低2人は必要です。

一方で、人数が多すぎると威圧感を与え、被聴取者が話しにくくなる可能性があります。ですので、2人1組で、1人がヒアリング(質問)を担当し、もう1人がメモと追加質問を行う役割分担をするといいでしょう。

また、聞き取り調査は原則として録音を実施します。これは、メモの不十分さを補う、後で聞き返す、そして証拠の保全という目的のためです。ヒアリングの際に、録音の許可を求める聞き方ではなく、「録音をさせていただきます」というように、録音は調査の基本として実施することを伝えましょう。

2. 事実の確認と質問方法

ヒアリング内容が、その人が直接体験したことなのか、誰かから聞いたこと(伝聞)なのかを明確に確認し、時系列を整理することが不可欠です。聞き取り対象者は、体験と噂話、時系列を混在させて話す傾向があるためです。伝聞であれば「誰から聞いたのか」、経験であれば「一緒にいたのは誰か」など、事実確認ができる関係者を洗い出すことも重要です。質問の仕方には、漠然と尋ねるオープンクエスチョンと、具体的な内容を尋ねるクローズクエスチョンがあります。

Ⅱ. ハラスメント事案の進め方と特有の注意点

1. 調査の順序と取り下げ希望への対応

ハラスメント事案(セクハラ・パワハラ)は、通常、①被害者(本人)への聞き取り、②周囲の関係者への聞き取り、③加害者への聞き取り、という順序で進めます。

ハラスメント事案について通報後に、通報者(被害者)が報復を恐れて調査の取り下げを希望する場合があります。

この場合は通報者の意思を尊重する必要もありますが、加害者とされる人物による被害の拡大(他の社員への危害)の可能性や、問題を知りながら会社が手を打たないことの是非を考慮する必要があります。

検討の結果、会社として断固とした対応を取る場合には、その必要性を説明し、調査継続を依頼する場合があります。また、取り下げの希望が通報者のメンタル不調による可能性もあるため、病院の受診を促すなどの配慮も必要ですし、被通報者によるストーカー行為が疑われる場合は、警察への相談を促すこともあります。

2. 加害者と通報者の分離

調査期間中や問題解決のために、通報者と被通報者(加害者)を隔離する措置が必要となる場合があります。

具体的には、被通報者を他部署へ一時的に移動させる、または調査期間中に出勤停止処分とする措置が考えられます。

出勤停止の場合、会社都合の休業として給与の6割払う、または全額を支払うこともあります。

3. 環境型セクハラへの対応

宴会の席での性的発言(下ネタなど)について、言われた部下本人が気にしていなかった場合にセクハラとして問題視するかどうか検討が必要となる場合があります。その前提として、セクハラ(性的嫌がらせ)には対価型と環境型があります。

環境型セクハラは、職場のポスターや性的スクリーンセーバーなど、見る人が嫌な思いをすることで成立し得ます。

そのため、言われた本人(部下)が気にしていなくても、他の社員が不快に思う可能性があるならば、ハラスメントに該当することもありますし、ハラスメント認定の有無にかかわらず、「そういった発言は慎むように」と指導することもあり得ます。

Ⅲ. 一般的な調査の実施順序と証拠の収集

1. 調査対象者の順序と秘密保持の徹底

調査は、通報者から得られた情報をもとに、関係者を洗い出し、最後に被通報者(問題があると指摘されている人)に聞くという順序で進めます。

- ライン軸と時系列: 職位の低い人から上へ(ライン軸)、今関わっている人から過去に関わっていた人へ(時系列)の順番を意識して聞き取りを行います。

- 情報漏洩の防止: 被通報者に近い人物にヒアリングを行う場合、情報が被通報者へ漏洩し、口止めや証拠隠滅(メール削除など)につながるリスクがあります。対策として、被通報者と同じ日にヒアリングを実施したり、「今日調査を受けたことについては業務としての守秘義務があるため、誰にも言ってはいけません」と厳重に注意しておく必要があります。

2. 物的証拠(物証)の収集と活用

ヒアリングで得られた情報(人の証言という主観的な情報)が正しいかどうか、整合性を確認するために、客観的な物的証拠(物証)を集めます。物的証拠の収集には、ヒアリング対象者本人だけでなく、情報システム担当者や経理担当者などにも協力を求めます。

Ⅳ. 通報者への聞き取り

1. 通報者からの聞き取りで確認すべき重要事項

通報者への聞き取りは調査の出発点であり、以下の詳細を必ず確認します。

① 事案の詳細(時系列):誰が、何を、いつしたのか

② 体験か伝聞か:直接経験したのか、誰かから聞いたのか

③ 裏付け資料の有無:録音や証拠資料、証言者がいるか

④ 最も伝えたいこと:通報を通じて会社に何を訴えたいのか

⑤ 希望する対応:会社にどういったことを望んでいるのか

⑥ 情報の共有範囲:話した内容を社長、部長、被通報者本人など、「何を」「誰まで」伝えて良いか、意向を必ず確認します。

⑦ 今後の連絡方法:電話かメールか、都合の良い時間帯などを確認します。

Ⅴ. 調査の露見防止とアポイントの取り方

被通報者(加害者)に「あなたの調査だ」と伝えると、ヒアリング日までに被通報者が準備をする可能性があるため、カモフラージュ名目で呼び出します。アポイントを取った日からヒアリングまでの期間をなるべく短く設定し、迅速に実施します。

- カモフラージュ例: 定期内部監査や定期巡回の一環、「職場環境改善のためのヒアリング」、または「採用活動のための部署状況ヒアリング」 といった名目などが考えられます。ただし、不自然な頻度で実施すると怪しまれるため、カモフラージュの方法は慎重に検討が必要です。

- 準備の徹底: 調査は「早ければ良い」というものではなく、通報者や関係者への聞き取り、物証収集を通じて、被通報者に聞くべき内容を明確に固めておくことが極めて重要です。準備不足だと被通報者にかわされてしまう可能性があるため、しっかり準備をした上で、なるべく早くヒアリングを行うことが鉄則です。

福岡で内部通報窓口の弁護士を探している、顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

Ⅰ. 専用窓口の設置の推奨

専用窓口の設定のために、企業は内部通報専用の電話番号やメールアドレスを検討することが推奨されます。

通常の業務用の電話番号を利用した場合、担当者以外の者が通報を受け付けてしまい、不適切な対応をしたり、秘密が漏洩したりするリスクが生じます。専用窓口を設けることで、この番号にかかってきた場合は内部通報案件であると認識し、適切な担当者が対応する体制を確立できます。

メールによる受付を導入する場合は、「tsuhou@****.com」といった特定のメールアドレスを設定し、担当者に確実に情報が届くよう配慮する必要があります。

Ⅱ. 情報管理の厳格化

通報内容の秘密保持のため、情報管理には細心の注意が必要です。

- 会話内容の秘匿: 電話対応時、担当者一人の会話であっても、周囲に話の内容が推測されてしまうリスクがあります。そのため、会話内容が周囲に聞こえないよう、個室の利用が望ましいですが、それが難しい場合は、 パーテーションで区切るなどの対策を講じる必要があります。

- 記録の安全な保管: 通報内容に関するメモや記録を机上に放置することは厳禁です。デジタルデータとして保管する場合も、セキュリティ対策を施し、特定の人しか閲覧できないクラ ウド上など、厳格な管理体制の下で保管することが求められます。

- 受付時間の設定の柔軟化: 電話による通報は、対応時間が限られるため、受付時間の設定が重要です。従業員の中には、勤務時間内(例:9時から18時)に電話での通報が困難な者もいるため、時間をずらした設定(例:10時から19時など)を検討するなど、柔軟な対応が必要です。

Ⅲ. 窓口担当者の選定、配置、および教育

窓口担当者の適切な選定と教育は、通報者が安心して相談できる環境を築くために不可欠です。

1. 性別バランスとジェンダー配慮

内部通報窓口はハラスメントの窓口を兼ねるケースも多いため、セクシャルハラスメント事案など、異性に話しにくい相談に対応できるよう、男女の相談員をバランス良く配置することが推奨されます。また、近年はジェンダーフリーの 観点から、LGBTQに関する事案などにも対応できるよう、配慮が求められます。担当者は自身の偏見にとらわれず、相談内容を正確に確認する姿勢が必要です。

2. 価値観の押し付けの禁止

窓口担当者は、自身の価値観を通報者に押し付けないよう、十分な配慮が必要です。

例えば、「私の時代にはそんなことはよくあった」といった発言は、せっかくハラスメントの端緒となる通報を妨げる原因となります。担当者は、通報者の訴えを真摯に受け止め、価値観の押し付けを厳に慎まなければなりません。

Ⅳ. 匿名通報への対応方針

報復を恐れて実名での通報ができないケースがあるため、匿名での通報も受け付ける必要があります。

匿名通報を受け付ける際には、担当者が「氏名を伝えないと受け付けられない」といった対応をしてしまうと、通報がそこで止まってしまいます。マニュアルや受付メモなどを充実させ、匿名でも受け付け可能であるという方針を明確にしておくことが重要です。

ただし、匿名で受け付ける場合、調査の過程で制約が生じる可能性があることを、通報者に事前に伝え、その前提で受け付けることが適切です。これは匿名での通報を抑制するためではなく、事実確認上の留意点を確認するためです。

Ⅴ. 内部通報制度の適用対象と範囲

内部通報制度の整備と運用にあたり、適用対象となる企業規模、企業グループ、および取引先の範囲を正しく理解する必要があります。

1. 企業グループの対応

企業グループの場合、子会社が個別に窓口を設ける必要はなく、親会社に窓口を一本化することが、消費者庁からも推奨されています。親会社がグループ全体の通報をしっかりと把握し、管理していく体制が求められます。

2. 300人未満の企業への適用

内部通報体制の整備義務は従業員300人以上の企業に課されていますが、ハラスメント窓口の設置は全ての企業に義務付けられています。従業員300人未満の企業であっても、事業継続や不祥事防止を目的として自主的に窓口を設置した場合、法的に義務付けられた企業と同様に、通報に対してはしっかりと対応する責任が生じます(義務が軽減されるわけではありません)。

3. 取引先からの通報

法律上、過去1年以内に取引のあった取引先からの通報は受け付ける義務があります。

ただし、通報の対象はあくまで「自社の不正案件」であり、取引先の従業員が「貴社の問題」を通報する形となるため、通報件数が膨大になる懸念は少ないとされています。周知方法としては、配送業者など会社に出入りする取引先にはポスター掲示を、それ以外の場合は相手の担当者へ周知をお願いすることで対応します。取引先の通報は、例えば、自 社の従業員が会社に無許可でキックバックを受けているといった、個人的な不正を把握する重要な端緒となり得ます。

Ⅵ. 通報受付時の詳細な聞き取り項目と記録の重要性

通報受付時に作成するメモは、その後の調査の基礎となります。担当者は、以下の8項目を明確に聞き取り、記録することが重要です。

① 時系列:事実関係を時系列に沿って整理し、聞き取る。

② 情報源の区別:通報者が「直接見聞きした(一次情報)」のか、それとも「他の人から聞いた(伝聞)」のかを明確に区別する。

③ 対象者の特定:通報されている具体的な対象者(部署、氏名など)を確認する。

④ 客観的証拠の有無:録音や書面など、裏付けとなる客観的な証拠の有無を確認する。

⑤ 具体的な事実の把握:証拠がない場合でも、具体的な日時や場所を聞き取り、後で日報や通話履 歴など他の情報と照合できるようにする。具体的な事実を把握することで、他の記録と称号し、間接的な裏付けが得られる可能性があります。

⑥ 情報の共有範囲の確認:報復や嫌がらせを防ぐため、聞き取った内容のうち、どこまで他者に伝えても良いのかを、通報者本人に必ず確認する。

⑦ 通報者の意向:通報者が調査を求めているのか、罰則などのペナルティを求めているのか、その具体的な意向を確認する。

⑧ 今後の連絡方法:今後のやり取りのために、連絡方法を確認する。特に匿名の場合は、氏名や電話番号から特定されないよう配慮が必要となります。

Ⅶ. 通報対応の基本姿勢と法的留意点

窓口担当者は、通報者に対する共感と同調を区別し、常に事実確認が必要であるという前提で対応する必要があります。

1. 通報内容の鵜呑み禁止と主語の意識

担当者は、通報内容が事実であるかを判断せず、「現段階では通報内容が正しいかどうか分からない、調査が必要である」という前提に立つことが重要です。通報者が「こんなひどい対応を受けた」と同調を求めてきた際に、「それは大変でしたね、ひどいですね」と安易に言うと、会社が事実を認めたと誤解される可能性があります。

そのため、「あなたはこういったことをされてつらいと感じているのですね」と、主語を相手側にする聞き方を心がけ、会社が事実を認めたという形にならないよう留意すべきです。

2. 退職者・第三者からの通報と安全配慮義務

- 退職者からの通報

退職後1年以内の通報は通報の範囲となり、聞き取りが必要です。通報者が調査や懲罰を求めていない場合でも、他の社員に影響がないか(例えばハラスメントが継続している可能性)を確認する意味で、会社として調査を検討しなければならない場合があります。本人の意向のみで判断せず、他の社員への影響を検討することが求められます。

- 第三者からの通報(被害者ではない同僚など)

原則として調査には被害者本人の同意が必要ですが、被害者が報復を恐れて同意を拒否した場合でも、会社がそれを放置することは労働者に対する安全配慮義務違反となる可能性があります。被害の状況や内容によっては、被害者の意向に関わらず、労働者を守る義務を果たすために、会社として調査をせざるを得ない場合があることを認識しておく必要があります。

Ⅷ. 特殊な通報事案への具体的な対応策

通常の従業員からの通報に加えて、特定の属性の通報者や特殊な事案が発生した場合の対応策も確立しておく必要があります。

1. 就職活動中の学生からの通報(就活ハラスメント)

就活ハラスメントは会社の評判を大きく下げ、採用活動や、BtoC企業の場合は消費者からの評価にも悪影響を及ぼすため、重大な問題として扱わなければなりません。

- 危機管理体制:学生がSNSなどに書き込むリスクに備え、被害を訴えられた際には会社として真摯に対応し、必要に応じて会社側の対応状況を発表できるような危機管理意識を持っておくべきです。

- 予防ルールの策定: 採用担当者と学生が二人きりで会わない、お酒を飲む場に一緒に行かない、夜遅い時間に会わないなど、具体的な社内ルールを定めておくことが大事です。

2. 利益相反が疑われる事案への対応

窓口担当部署(管理部門など)に関する通報のように、利益相反が疑われる事案では、担当部署自身が隠蔽を図るリスクを回避しなければなりません。

複数の窓口(社内・社外含む)を設置することが重要であり、管理部門が関わる通報に関しては、当該部門以外の部署への情報共有ルートを確立したり、情報の保管場所を管理部門とまた別の安全な場所に設定したりするなどの対策を検討する必要があります。利益相反のパターンとしては、担当者個人の問題や部門の問題だけでなく、調査結果や処分内容への通報者の不服なども含まれます。

福岡で内部通報窓口の弁護士を探している、顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

令和8年1月1日から施行される「中小受託法」(改正下請法)の主な改正点と、それに伴う実務対応のステップについて説明いたします。

主な改正ポイントとして、以下の6点について説明します。

- 「下請」等の用語の見直し

- 下請法の適用基準の追加(従業員数基準の導入)

- 一方的代金決定の禁止規定の追加(価格協議の義務化)

- 下請代金等の支払条件の見直し(手形払いの原則禁止)

- 物流分野における下請法の適用対象取引の拡大

- その他(細かな変更点)

①「下請」等の用語の見直し

まず法律の名称自体が変わる点が大きな特徴です。これまで「下請法」と略されてきた「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という名称に改められます。通称としては「中小受託法」と呼ばれます。

名称変更の背景には、「下請」という用語が発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるという指摘があり、用語の見直しも行われることになりました。

具体的には、これまで使用されてきた用語も以下のように変更されます。

- 「親事業者」は 「委託事業者」 に

- 「下請事業者」は 「中小受託事業者」 に

- 「下請代金」は 「製造委託等代金」 に

企業としては、契約書や社内規定などで使用している用語を、この新しい用語に合わせて見直すことが推奨されます。

② 適用基準の追加

適用基準の追加は、「下請法逃れ」と呼ばれる、法の適用を意図的に免れる行為に対応するために行われました。

これまでの下請法では、適用対象となる取引の範囲は、事業者の資本金の額と取引内容の2つの要件で定められていました。しかし、会社法における資本金制度の柔軟化や減資手続きの緩和が進んだ結果、事業規模が大きな事業者であっても、少額の資本金で会社が設立されたり、減資によって法の適用対象から外れたりする事例が指摘されていました。

この問題を解決するため、中小受託法では、従来の資本金基準に加えて、常時使用する従業員数を新たな適用基準として追加しました。

具体的な基準は以下の通りです。

- 物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合:

◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が300人超」 で

◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が300人以下」 の場合

- 上記以外の情報成果物作成・役務提供委託を行う場合:

◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が100人超」 で

◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が100人以下」 の場合

この従業員数基準の追加により、これまで下請法の適用対象外だった事業者との取引が、新たに適用対象となるケースが大幅に増加すると予測されています。企業としては、自社の取引先について、新たに中小受託事業者に該当する企業がないか、従業員数を確認し、対象取引を洗い出す作業が急務となります。

③ 一方的代金決定の禁止、価格協議の義務化

一方的代金決定の禁止は、近年の物価高騰やコスト上昇、特に労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの上昇局面で、価格転嫁が適切に行われない問題に対応するために新設されました。

現行の下請法にも「買いたたき」を禁止する規定はありますが、これは「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」を禁止するものでした。しかし、単価等の見直しをせずに下請代金を据え置く行為は、それだけでは直ちに代金が引き下げられる場合にあたらないこともあり、買いたたきの要件に該当しない場合もありました。これが下請事業者の経営を圧迫しているという指摘がありました。

そこで、中小受託法では、委託事業者(旧親事業者)と中小受託事業者(旧下請事業者)との間で実行的な価格交渉がなされることを確保するという観点から、新たな禁止規定を追加しました。

具体的には、中小受託事業者の給付に係る費用の変動が生じた場合などに、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が以下の行為を行うことを禁止します。

- 協議に応じないこと

- 協議において中小受託事業者が求めた事項について必要な説明や情報を提供しないこと

- 一方的に製造委託等代金の額を決定すること

これらの行為によって中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されます。つまり、これまでは価格が「著しく低い」場合に問題とされていましたが、今後は価格決定プロセスにおける不当な行為も規制されることになります。

委託事業者には、価格協議の要請があった際には適切に応じ、必要な説明や情報を提供し、一方的な決定を避ける義務が生じます。これを怠ると、公正取引委員会から是正勧告を受け、企業名などが公表される可能性があります。

④ 支払条件の見直し

支払条件の見直しは、中小受託事業者の資金繰りを改善し、より確実な代金受領を目的としています。

これまで下請法の下では、手形やファクタリング、電子記録債権などを用いた支払いが認められていました。

しかし、政府は令和3年の閣議決定で約束手形の利用廃止を目標に掲げています。加えて、電子記録債権や一括決済方式による支払いでは、下請代金の全額を現金で受領するまでに、給付受領日から起算して60日を超える期間を要することが多いという問題点が指摘されていました。現行法では、支払期日は受領日から60日以内と規定されていますが、手形決済の場合、手形交付から現金化までにさらに時間がかかることが課題でした。

中小受託法では、これらの問題に対応するため、以下の変更が行われます。

- 支払手段として手形払いは認めないこととされました。

- 金銭以外の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに製造委託等代金(旧下請

代金)の満額の現金と引き換えることが困難であるものは認めないこととされました。

これにより、委託事業者は、手形払いを廃止し、現金またはそれに準ずる、支払期日までに確実に現金化できる支払方法に切り替える準備が急務となります。

⑤ 物流分野への適用拡大

物流分野への適用拡大は、運送業務における取引の適正化を図ることを目的としています。

平成15年の下請法改正で、役務提供委託が対象取引に追加され、元請運送事業者と下請運送事業者の間の取引は下請法の対象となりました。しかし、発荷主(荷物の所有者や発注者)から運送事業者への運送業務の委託は、これまで下請法の適用対象外とされていました。これらの取引は独占禁止法に基づく「物流特殊指定」によって規制されてはいましたが、買いたたきや、契約にない荷役の無償強制、長時間の荷待ちといった問題が依然として高止まりしており、運送事業者が不利益を被るケースが多数指摘されていました。

これらの課題に対応するため、中小受託法では、「特定運送委託」を新たに下請法の適用対象取引とすることとされました。

「特定運送委託」とは、事業者が、業として行う販売、製造若しくは修理の目的物たる物品、または情報成果物が記載等された物品の販売等をした場合に、取引の相手方に対する運送の行為の全部または一部を他の事業者に委託する行為を指します。

⑥ その他改正点

上記の主要な改正点の他にも、いくつか重要な変更があります。

- 「製造委託」の対象物の追加: これまで対象物に含まれていなかった木型、治具等も、「製造委託」の対象物に 追加されることになりました。

- 減額された代金分の支払についても遅延利息の対象となること: 製造委託等代金が減額された場合、その減額された代金分の支払いについても、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日 までの期間について、遅延利息の対象とされます。

- 電磁的方法による書面交付の容認: 現行の下請法第3条に基づき交付が義務付けられている書面について、中小受託事業者(旧下請事業者)の承諾なくして電磁的方法により提供できるように変更されます。

- 是正済み違反に対する再発防止勧告: 委託事業者(旧親事業者)が中小受託法第5条に規定する禁止規定に違反した場合、たとえその違反行為が既に是正されていたとしても、公正取引委員会が再発防止策を勧告できるように規定が新設されました。

まとめ

これらの改正を踏まえて、企業、特に「委託事業者」が実務で気を付けるべきポイントと、契約書作成で気を付けるべきポイントをまとめとしてお話しします。

まず、取引で気を付けるべきポイントとしては、以下の点が重要です。

- 対象となる取引先の洗い出し

◦ 従業員数基準が加わったことで、これまで下請法の対象外だった取引先が新たに中小受託事業者となる可能性があります。

◦ また、特定運送委託の追加により、運送業者との取引も新たに法の対象となる可能性があるので、こちらも見直しが必要です。

- 支払手段の現状調査と改善

◦ 手形払いが原則禁止となるため手形を利用している場合は現金または振込での支払いに切り替える準備が急務です。

◦ 電子記録債権やファクタリングを使用する場合も、支払期日までに満額を現金化できるかを確認し、困難な場合は使用を停止する必要があります。

- 振込手数料負担の廃止

- 価格協議の社内フロー整備と記録管理

◦ 価格協議が義務化されたため、中小受託事業者からの価格改定の求めに対し、適切に協議に応じ、必要な説明・情報を提供できる社内フローを整備する必要があります。

- 社内規定・マニュアルの作成と周知

◦ 改正法に対応した社内マニュアルを作成し、新たな義務、禁止行為、罰則、リスクについて全従業員に周知徹底する必要があります。研修や定期的なフォローアップを通じて、社員の理解を深めることが推奨されます。

- 支払サイト変更に伴う資金調達の検討

◦ 手形支払いから現金払いに切り替える企業は、急な資金繰りに支障をきたす可能性があります。また、60日の支払期限厳守が求められるため、運転資金が圧迫されることも考えられます。

次に、契約書作成で気を付けるべきポイントです。

- 用語のアップデート

◦ 契約書、見積書、発注書などの書面において、「下請法」「親事業者」「下請事業者」「下請代金」といった旧用語を、改正後の「中小受託取引適正化法」「委託事業者」「中小受託事業者」「製造委託等代金」に変更する必要 があります。

- 必要的記載事項の確認と書面交付義務の対応

◦ 改正法第4条(旧第3条)に基づく書面交付義務や、第7条(旧第5条)に基づく書類作成・保存義務に対応できるよう、既存の契約書類の記載内容が十分か精査が必要です。

◦ 中小受託事業者の承諾がなくても電磁的方法による書面提供が可能となったため、その運用準備も検討できます。

- 支払条件の見直し

◦ 契約書において、支払期日を給付の受領日から60日以内と明確に定め、手形払いを禁止する旨を記載する必要があります。現金化が困難な電子記録債権やファクタリングも使用できない点を反映させましょう。

- 価格協議に関する条項の追加

◦ 価格協議の義務化に伴い、契約書に中小受託事業者の費用変動等に応じた価格協議の求めに応じる旨や、協議のプロセスに関する条項を設けることを検討するべきです。

- 遅延利息の適用範囲の確認

◦ 減額された代金についても遅延利息の対象となる点が追加されたため、契約書における遅延利息に関する規定も、この改正に沿って適用されることを認識しておく必要があります。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回は、前回に引き続き、カスタマーハラスメントへの対応方法のうち謝罪について解説します。

1 謝罪を要求された場合の対応

⑴ 謝罪を要求された場合の一般的対応手順

①【聴取】 顧客の主張および要求内容のヒアリング

②【調査】 聴取を踏まえ、客観的事実関係等の確認

③【判定】 調査を踏まえ、要求内容の正当性について判定

④【回答】 判定を踏まえ、回答

⑵ 謝罪を行うべき場合

顧客から謝罪を求められた場合であって、

①【判定】において法的責任があると認められ、

②謝罪をすることが自社にプラスに働く場合 に初めて謝罪を行うべきです。

一方、顧客の感情に寄り添うための謝罪を行うことは状況に応じて検討すべきです。

そのため、道義的責任を認める謝罪、法的責任認める謝罪の2つを区別して、【判定】前に法的謝罪を行わないことが重要です。

⑶ 道義的謝罪

①道義的謝罪とは

道義的謝罪とは、一般的に顧客の主張する事実または要求を認める内容を含まず、顧客の感情に寄り添うために道義的な限度で行う謝罪で、法的責任について承認または発生させない謝罪のことを指します。

〇良い例

・ご不快な気持ちにさせて、申し訳ありません。

・ご不便をおかけしたことをお詫び申し上げます。

→顧客の主張する事実は認めておらず、感情に寄り添う限度でのみ謝罪をしています。

×悪い例

・申し訳ありません。すぐに返品交換させていただきます。

→顧客の要求に応じる法的責任を認めている。

・商品管理を怠り、申し訳ございません。

→顧客の主張する事実を認めてしまっている。

②道義的謝罪を行う場面

ア 企業に落ち度がない場合

イ 法的な過失・義務違反には至らない何らかの落ち度がある場合

※道義的謝罪のみをもって法的責任が肯定されることはありませんが、書面による謝罪を行う場合、文言により企業が法的責任を認めたと受け取られ、証拠とされるおそれもあるため、慎重な対応が必要です。

⑷ 法的謝罪

①法的謝罪とは

一般的に顧客の主張する事実または要求を認める内容を含み、法的責任を承認または発生させ得る謝罪のことを指します。

②法的謝罪を行う場面

ア 企業側に法的な過失・義務違反がある場合

かつ

イ 謝罪をすることが企業側にとって有利に働く場合 に法的謝罪を行うべきです。

③法的謝罪を行う場合の注意点

曖昧・包括的な内容によって事実や法的責任を認める範囲が不明瞭に拡大しないように注意が必要です。

法的謝罪は、訴訟において法的責任の認定において重く評価され、企業側に不利な証拠となる可能性が高いので、法的謝罪を行うかは慎重に検討してください。

2 念書等を要求された場合の対応

⑴ 顧客が書面による謝罪を要求してくる理由

企業側が非を認めたことを証拠として残すため、顧客が書面による謝罪を要求してくることがあります。

書面による謝罪をすると、裁判において証拠となるリスクやインターネット等で公開されるリスクがありますので、安易に応じないようにしましょう。

⑵ 書面による謝罪を要求された場合の対処法

顧客から書面による謝罪を要求された場合、企業側としては、原則として断るべきです。企業内で検討した結果、書面による謝罪をすることとなった場合には、

①法的責任と道義的責任の区別を意識した記載にする、

②謝罪する場合には何に対する謝罪であるかを明確にする、

ことにが重要です。

⑶ 具体的な文例

①法的責任を認める場合

「この度は当社製品の欠陥により、〇〇様がお怪我をしたこと、そのために〇〇様がお仕事を休まれたことについて、心よりお詫び申し上げます。」

②道義的責任を認めているにすぎない場合

「この度、〇〇様から当社製品の欠陥によりお怪我をされた旨のお申し出をいただきました。当社としましては、現在、当社製品に欠陥があったか否かを含め、慎重に調査を進めておりますので、ご返答まで今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。」

3 「誠意を見せろ」と言われた場合の対応

⑴ クレーマーが「誠意を見せろ」と要求することの意味

不当クレーマーは往々にして「金品や過剰なサービス、土下座」などを要求する言葉として「誠意を見せろ」という言葉を使用しています。

これは直接的に言葉に表してしまうと、強要罪(刑233条)や恐喝罪(刑249条)などが成立し得るため、「誠意」という曖昧な言葉を用いているのです。

クレーマーから「誠意を見せろ」と要求された場合には、以下のように対応しましょう。

①発信者が要求している「誠意」の中身を相手に確認します。

②「誠意」の中身の確認の可否にかかわらず、事実関係を確認した上で責任の判定をして回答(会社としての回答)をするまでは、対応者が独断で「誠意を示す」対応をしないようにします。

③ ②の「会社としての回答」が決まった場合には、企業側の対応としてその回答(対応)を行い、それ以外の要求は拒絶します。

※クレーム対応のプロセスに従って、企業の責任判定をし、その結果として、企業として行うべき対応を行えば、

企業としての誠意ある対応として十分です。回答の際には、「これが当社の誠意ある回答です。これ以上は応じかねます。」と過剰な要求を毅然と拒絶しましょう。

⑵ 要求の具体的内容が明らかにならない場合

「決められた時間」が過ぎていれば時間が過ぎたことを告げ、対応を打ち切ります。「これ以上は私の判断では回答できませんので会社において事実関係を確認した上で会社として回答をします」などと顧客に告げましょう。

4 初動対応を誤ってしまった場合の対応

⑴ 初動対応の誤りの例

・不適切な謝罪

・不必要な念書や合意書等の作成

・不当な要求の実現

⑵ 初動対応を誤り、不利な状況に陥った場合のリカバリー方法

①事実確認や法的責任を検討する前に責任を認めたと顧客から受け取られるような対応を行ってしまった場合

文書やメール等を送付し、法的責任はない旨、明確に伝えることが必要です。速やかに内容証明等を発送し、その合意書や念書等の効力を取り消しましょう。

②不当な要求に応じてしまった場合

本来は不当な要求に応じる法的義務は存在しないこと、今後は不当な要求に応じることはできないと毅然とした態度で伝えることが必要です。

⑶ リカバリーを行う者

初動対応を誤った者ではなく、別の従業員、または場合によっては弁護士による対応が有効です。

初動対応を誤った者が対応し続けると、顧客は以前発言したことと異なるではないかなどと、その理由を問うたり責め立てたりするなど、クレームを継続しやすくなります。

また、初動対応を誤った者も自身の発言や態度等で一度は顧客の不当な要求に応じてしまっているため、心理的に毅然とした対応(法的責任の不認容及び不当要求の拒絶)をとり続けることが難しくなってしまいます。

まとめ

カスハラ対策では、マニュアル化、従業員教育が重要です。

ex

・事実の確認をしっかりと行う

・ 記録を残す(証拠保全にもなる)

・ 安易な回答をしない

・ 対応する場合は複数人で

・ 毅然とした態度で対応する

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回は、カスタマーハラスメントへの対応方法について解説します。

1 カスハラとは

⑴ カスハラの定義

カスハラとは、カスタマーハラスメントの略で、顧客からのクレームのうち、要求内容またはそ れを実現するための手段・態様が不相当なものを指します。クレーム・要求の内容の妥当性に照らして、当該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当なもので、労働者の就業環境が害されるものが、カスハラに該当します。

⑵ 正当/不当なクレームの判断基準

顧客のクレームが正当なものか、それともカスハラに該当するかは、以下の要素から判断されます。

①要求の内容

✓サービス・製品に問題があるか(要求原因があるか)

✓顧客に損害(治療費・修理費等)が発生しているか

✓サービス・製品の問題と顧客の主張する損害に因果関係があるか

✓顧客の損害と顧客の要求(社長の謝罪等)に関連性があるか

②要求の手段・態様

✓クレーマーの要求態度等に問題はないか(回数・言動を含む)

⑶ カスハラがもたらすリスク

①企業の信用低下(レピュテーションリスク)

近年はネット掲示板や評価サイト、SNSによる拡散が多くなっています。

②従業員のモチベーション低下

③カスハラ被害を受けた従業員に対する損害賠償責任

カスハラに対し適切な対策を講じていなければ、安全配慮義務違反と評価されるおそれがあり、実際に安全配慮義務違反が認定された裁判例もあります。

2 電話への対応

⑴ 電話対応時の留意点

①事実の確認 ※評価ではなく、具体的な事実を確認するようにしましょう。

②対応記録を残す

※不当クレーマーは従業員を個人攻撃するために、従業員の名前を特定しようとすることがありますが、原則として所属している課と名字を名乗れば足ります。

⑵ 相手方のクレーム内容の確認

①事実関係の確認

いつ、どこで、誰が、何を、なぜしたのか、どのようになったのか、5W1Hにより事実を確認します。

②要求内容の確認

企業側が顧客の要求に応じるべきかどうかを判断するため、要求の内容、理由を具体的に確認します。

⑶ 長時間の電話への対応方法

どれだけ対応しても解決の糸口が見えない場合、顧客との会話を中断するのも効果的です。

①最初は、誠意をもってお詫びし、事実関係を確認した上で解決策を探ります。

②ある程度の時間が経過しても顧客からの要求が止まらず、何かおかしいと感じたら、「今すぐ 結論を出せない」「社内で検討する」などと言い、いったん会話を切りましょう。かけ直されても断る姿勢を変えないことが重要です。

⑷ 脅迫的な電話への対応方法

①通話を録音することを事前に伝えます(証拠化されることを恐れ、脅迫的な言動を控える可能性があります)。

②非通知電話には拒否機能を使いましょう。

③悪質なクレーマーについては警察に被害申告をすることも考えられます。

※脅迫電話の①頻度・回数、②証拠の有無、③被害の程度などの事情を総合的に勘案し、相当悪質であると認められなければ、被害届が受理されない可能性もあります。電話内容の録音や着信の頻度が分かるもの(ex:着信日時を書き留めたメモ、電話会社から発行される通話履歴の書面)を証拠化しておきましょう。

⑸ 無言電話への対応

①無言電話の着信拒否をします。

②(非通知等からの着信で着信拒否ができない場合には)無言電話への対応をマニュアル化し、従業員に実施させることも効果的です。

ex:・従業員の応答から5秒もしくは10秒以内に発信者からの発言がない場合

「お電話が通じないようですので、切らせていただきます」等と伝えたうえで直ちに受話器を置く

・無言電話が繰り返される場合

「度重なる無言電話につきましては警察に通報させていただくこともありますのでご了承ください」などと伝えたうえで切る

⑹ クレーマーからの電話が止まらない場合

弁護士から警告文の発送を行い、それでもなお架電が続くようであれば、架電禁止の仮処分の申立てを行うことを検討します。

※電話番号しか分からず、架電相手の氏名・住所が不明な場合であっても弁護士会照会をすることで架電相手の氏名・住所が判明することもあります。

3 カスハラメールへの対応

⑴ メール対応時の留意点

クレーマーは意図的に長文、多数のメールを深夜休日問わずに送り付けてくることがあります。クレーマーに対して、企業内の個人メールアドレスを簡単に教えないことが重要です。送信するメールのCCに個人メールアドレスが含まれていないかも確認しましょう。

⑵ メールへの対応方法

メールは送信されれば物的証拠として確実に残り、万が一クレームが発展して裁判を起こされたときに、その内容によっては企業にとって不利になるケースがあるため、不当クレーマーに対してはできるだけメールによる対応を避けるべきですが、メール対応をせざるを得ない場合、文面には細心の注意を払うようにしてください。

⑶ メールの送信が止まらない場合

メール禁止の仮処分命令を裁判所から発令してもらう方法があります。金員を支払わせる間接強制を行うことも有効です。

4 窓口等での面談対応

⑴ 突然訪問があった場合の対応方法

①顧客が初めて店舗を訪問してきた場合

5W1Hを意識して、クレームに至った事実経過を聞き取る必要があります。

②2回目以降の場合

初回と同じ内容のクレームを理由としたものである場合には、企業としては、すでにクレームの事実関係を把握しているので、初回と同様の対応をする必要はありません。

初回の訪問で聞き取った事実関係に基づいた調査を行っており、当方より回答する旨を改めて明確に告げたうえで、それ以上の対応はしない、という対応を徹底すべきです。

⑵ クレーマーが怒鳴り始めた場合の対応方法

①クレーマーに対し、大声を出さないように注意をします。

・不当クレーマーは、ほかの顧客の注目を集めることで従業員を焦らせ、自己に有利に交渉を進めようとすることがあります。

・注意しても怒鳴り続ける場合には、別室に移動させましょう。

・個室で対応する場合には、密室での暴言・暴力に対抗するために録音の準備をしておくべきです。

②クレームには複数人で対応をします。

・顧客側より企業側の人数が多い場合、心理的に相手方より優位に立つことができます。

・従業員が一人で顧客対応をすると、激怒する顧客の怒りを鎮めることや対話をすることに集中する必要があり、肝心な対話内容を後になって正確に記憶・記録していないという問題が生じるおそれがありますが、二人以上で対応すれば、一人はクレーマーとの対話役、もう一人は冷静に話を聞くことができます。

⑶ クレーマーが長時間居座る場合の対応方法

企業側が時間決定に関して主導権を握りましょう。

・顧客が長時間居座ったら「社内ルールとしておひとり様との面談時間は1時間までとなっております」と明確に伝え、早急に退去してもらいましょう。

・「現時点での問題解決が困難であるため、一度お引き取りを願いたい」という意思を明確に顧客に伝え、時間の間隔をあけて再三、複数回にわたって警告する必要があります。

・繰り返し退去を求めたにもかかわらず居座る場合には、不退去罪に該当する可能性があるため、警察を呼んでも問題ありません。

5 訪問先での面談対応

⑴ 訪問先で面談対応を行うべきか

顧客の自宅等を訪問することは、数々のリスクがありますので、できるだけ訪問対応は避けるべきです。①電話で5W1Hをもとに慎重に事情を聴取した結果、② クレーム内容が正当なものであり、かつ、③顧客の態度や口調等から訪問した場合に危険が生じる恐れがないと判断された場合に初めて訪問するようにしましょう。

⑵ 訪問場所の選定

場所をどこにするかはあくまで企業が決めることであり、顧客に決定権はないため、自宅訪問を求められたとしても「場所は弊社にて検討させていただきます」ときっぱり断るべきです。できる限り、第三者のいる場所(ex:ファミレス、喫茶店、ホテルのロビー)を選択しましょう。また、複数人で訪問することも重要です。

⑶ 訪問時間の設定

顧客からのクレームが長時間に及ぶ場合に備えて、対応する時間をあらかじめ定め、相手方に伝えるということも有効な対応の一つです。次の予定があるなどとして、終了時刻を告げるようにしましょう。

⑷ 相手方支配領域に訪問した際に生じ得るリスク

①訪問先に監禁されるリスク

一般的な対応時間を超えているにもかかわらず解放してもらえない場合は、顧客を気にすることなく退席するという対応をとりましょう。訪問してから一定時間を経過するごとに、企業から訪問担当者の携帯電話へ連絡して、安全を確認し、場合によっては警察へ通報することも考えられる

②脅迫的な言動を受けるリスク

訪問先では安易に判断せず、「会社に持ち帰って、社内で検討いたします」と回答し、明言を避けましょう。

脅迫的な言動を受けないために、あらかじめ録音することを伝えるという予防策も考えられます。

③顧客の私物を壊した等と言いがかりとつけられるリスク

座布団の下に壊れたものをわざと置いて、あたかも従業員が壊したかのように仕立て上げる等、顧客から言いがかりをつけられるおそれがあります。

顧客が高齢で認知症を発症しているような場合等では、訪問してきた従業員に盗まれた、壊されたと主張されるおそれもあります。

そのようなリスクを踏まえて訪問については慎重に判断する必要があります。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回は、如水法律事務所のパラリーガル犬、バロンくんのライセンス契約に関する小話を紹介します🐶

バロンくんの小話①

民法改正の中間試案では、ライセンス契約に賃貸借契約の規定を準用するという案が出ていたよ。

結局、このような案の採用は見送られたけど、賃貸借契約とライセンス契約は似ている部分も多いんだよ。

もちろん賃貸借契約とライセンス契約には違いがあって、最も大きな違いは、目的物の占有移転を伴う賃貸借契約は本質的に独占的な契約関係だけど、ライセンス契約は原則として非独占的な契約関係だから、同じ権利に対して複数のライセンス契約が成立しうることだよ。

自分のおうちに知らない人が住むことは考えられないけど、知らない人が自分と同じように権利の利用を許諾されることは考えられるよね。

バロンくんの小話②

ライセンスフィーを売上高比例方式で定めた場合、ライセンス商品の売上高はライセンシーしか知らないから、売上額をごまかしちゃうんじゃないかなぁって思った人はいるかな?

💡 そう思ったあなたはとっても鋭いね!

ライセンサーは、ライセンシーによる売上額のごまかしを防ぐために、ライセンシーに売上高の根拠資料の作成や保管、提出を要求したり、ライセンサーが指名した監査チームを受け入れさせたりすることが考えられるよ。

あと、売上高の基準を実売上基準とするか、製造数を基準としてみなし売上高にするかといった問題もあるけど、製造数基準は実売上基準よりも売上高の把握が容易だよ。

バロンくんの小話③

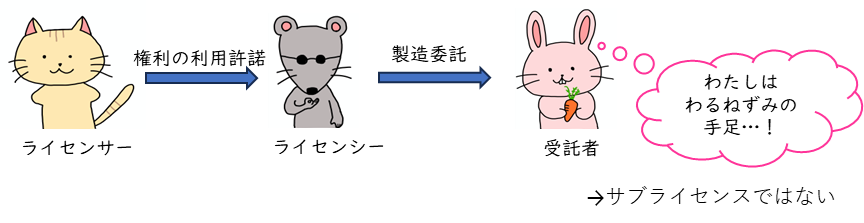

ライセンス契約は民法の賃貸借契約に似ているんだけど、サブライセンス契約は転貸借に似ているよ。

サブライセンスとは、権利の利用許諾を受けたライセンシーが別の人(サブライセンシー)にその権利を許諾すること(再利用許諾)だよ。

ライセンシーはサブライセンス権を当然には有しないので、サブライセンス権の許諾が必要な場合には、ライセンサーから明示的にサブライセンス権を得ておいてね。

ここで、ライセンシーが、許諾を受けた製品の製造を第三者に委託する場合、これがサブライセンスに該当するかという問題があるよ。

💡 これについて判断をした裁判例があって、受託者がライセンシーの「手足」、「道具」として動いているにすぎない場合、サブライセンスではなく、ライセンスされた権利の実施を受託者が代行しているに過ぎないと考えられているよ(参照:最判平成9年10月28日集民185号421頁、仙台高秋田支判昭和48.12.19判時753号28頁)。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回は、前回に引き続き、ライセンス契約について解説します。

条項例

①ー1知的財産権の帰属 【ライセンサー有利】

1.本キャラクターに関する著作権、商標権その他の知的財産権及び本キャラクターの二次的著作物に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、甲に帰属する。

2.乙は、甲に対し、本キャラクターの二次的著作物に関する著作者人格権を行使せず、また、二次的著作物の創作に携わった自らの役職員その他の第三者をしてこれを行使させないことを確約する。

➡ ライセンス契約にかぎらず、二次的著作物に関する著作者人格権の不行使条項は抜けがちです。

💡 著作者人格権の不行使条項が定められていないと、二次的著作物を使用した際に差止請求や損害賠償請求をなされるおそれがあります。

したがって、二次的著作物の著作権についてライセンサーが自社に帰属させる場合には、二次的著作物に関するライセンシーの著作者人格権の不行使条項が定められているか確認するようにしてください。

①ー2知的財産権の帰属 【ライセンシー有利】

1.本キャラクターに関する著作権、商標権その他の知的財産権は甲に帰属する。

2.本キャラクターの二次的著作物に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙に帰属する。

3.乙は、甲に対し、前項の二次的著作物を利用することのできる全世界的、無償、永久的、取消不能、無制約、再許諾可能な権利を許諾する。

4.乙は、甲に対し、本キャラクターの二次的著作物に関する著作者人格権を行使せず、また、二次的著作物の創作に携わった自らの役職員その他の第三者をしてこれを行使させないことを確約する。

➡ 著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定める権利は、譲渡の目的として記載されていない場合には、譲渡した者に留保されたものと推定されます。

そのため、ライセンシーが自社に著作権を帰属させたい場合には、これらも譲渡の対象であることを契約上明記することが必要です。

②不争義務 【ライセンサー有利】

乙が、【本著作権及び本商標権】が甲に帰属することを争った場合、甲は、本契約を解除することができる。

➡ 不争義務は、独占禁止法との関係が問題となります。

💡 技術ライセンスに関して、公正取引委員会は、不争義務は原則として競争を減殺するおそれは小さいとしつつ、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして、不公正な取引方法に該当する場合もあるとしています。(「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」第4・4⑺)

③第三者による権利侵害 【ライセンサー有利】

乙は、【本著作権及び本商標権】に関して、第三者により当該権利が侵害され、又は侵害されるおそれがあることを発見した場合は、遅滞なく甲に通知し、甲と協議の上、警告等の適切な措置を講じなければならない。

④商標出願の制限 【ライセンサー有利】

乙は、いかなる国又は地域においても、本商標権に類似又は関連する商標を出願してはならない。

➡ 前提として、登録商標に類似する商標等の使用等は商標権の侵害とみなされます(商標法37条)。

➡ 上記規定は、ライセンシーによる類似商標などの出願を禁止するものです。

➡ 先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって、指定商品・役務が同一又は類似であれば商標登録をすることができません(商標法4条1項11号)。

しかし、ライセンサーが外国において商標登録をしていない場合は、当該外国での出願は防止できないおそれがあります。そこで、このような条項を定め、ライセンシーが類似商法を出願することを禁止します。

⑤商標権の更新登録 【ライセンシー有利】

甲は、本契約の有効期間中、自らの費用と責任において、【本商標権】の存続期間を更新する手続を行わなければならない。

➡ 商標権の存続期間は、登録後10年で終了しますが(商標法19条1項)、更新登録を行うことで権利を存続させることができます(同条2項、3項)。

したがって、ライセンシーは、ライセンサーに自らの費用と責任において権利の存続に必要な手続を採ってもらう必要があります。

⑥差止請求権の放棄 【ライセンシー有利】

甲は、この契約又は法律の規定による他の救済方法を行使できる場合であっても、乙に対し、ライセンス料その他の金銭的な賠償のみを請求することができ、他の救済方法(乙に対する差止請求権の行使を含む。)を行使しないものとする。

➡ ライセンシーにとって最も避けたいことのひとつは、ライセンサーからライセンス商品の回収・破棄等の差止請求権を行使されることです。

そこで、ライセンシーは、あらかじめ、差止請求権を行使しない旨の制約をライセンサーから取得しておくことが考えられます。

しかし、ライセンサーにとっては、差止請求権は重要な防御手段のひとつですので、交渉力の強いライセンシーでない限りは、差止請求権を放棄する交渉は受け入れづらいでしょう。

⑦ー1保証 【ライセンシー有利】

1.甲は、乙に対して、甲が単独で本契約に規定される本キャラクターの使用に必要となる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の権利に関して完全な権利を有しており、本契約を締結する正当な権限を有することを保証する。

また、甲は、乙に対して、本キャラクターに関する著作権その他の権利について、第三者による担保権及び利用権は設定されていないことを保証する。

2.甲は、乙に対して、本キャラクターがいかなる第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。

3.本条の各規定にもかかわらず、本契約に基づく乙による本キャラクターの使用について、第三者から異議の申立て、差止請求、損害賠償請求その他の請求があった場合には、甲は自己の責任と費用負担をもって速やかにこれを解決し、乙に何ら迷惑や損害も与えない。

➡ ライセンシーとしては、ライセンス商品の著作権侵害等による第三者からの損害賠償請求権等を未然に防ぎたい、仮に損害賠償請求権等を行使されてもライセンサーに責任をとってもらいたいと考えるはずです。

そこで、このような条項を定め、ライセンサーが第三者の一切の権利を侵害していないことを保証することが考えられます。

⑦ー2保証 【ライセンサー有利】

1.省略

2.甲は、乙に対して、【自らの知る限り/自らが合理的に知り得る限り】、本キャラクターがいかなる第三者の著作権、商標権その他一切の権利をも侵害していないことを保証する。

3.本条の各規定にもかかわらず、本契約に基づく乙による本キャラクターの使用について、第三者から異議の申立て、差止請求、損害賠償請求その他の請求(以下「本請求」という。)があった場合には、乙は、直ちにその旨を甲に通知する。甲は、本請求の解決に向けた当該第三者との交渉等を行うものとし、乙はこれに協力しなければならない。

4.前項の規定が遵守されない場合、甲は、乙に対し、本請求より生じた損害等を賠償する責めを負わない。

➡ ライセンサーとしては、あらゆる第三者の権利を侵害していないかを確認するのは不可能なので、仮に保証をするとしても、「自らの知る限り(自らが認識していない権利侵害について責任を負うことを免れる)」「自らが合理的に知り得る限り(自らが認識している事実に加え、合理的に認識可能な事実を基礎として、権利侵害の事実がないことを保証する)」といった文言を追加することが考えられます。

➡ また、第三者からの異議申立てがあった場合に、ライセンシーが当該第三者の言い値で和解してしまうと、ライセンサーは高い損害金を負うおそれがあります。そこで、第三者から異議申立てがあった場合には、ライセンシーはライセンサーに通知し、ライセンサーが第三者との交渉を行うことに協力しなければ、ライセンサーはライセンサーに対して損害賠償義務を負わないと定めることが考えられます。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

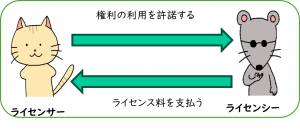

ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、ライセンサーが保有する知的財産権で保護されている特許・意匠・著作物・商標等の実施・使用などを第三者に許諾する契約です。

許諾する当事者をライセンサー、許諾を受ける当事者をライセンシーといいます。

ライセンシーはライセンサーから権利の許諾を受ける対価として、ライセンス料を支払います。

ライセンス契約の例として、ソフトウェアライセンス契約、コンテンツライセンス契約、特許ライセンス契約、商標ライセンス契約等があります。

ライセンス契約を締結することによる「ライセンサー」のメリットは、

①ライセンス料収入が得られる

②従業員、設備、広告料等、自社のリソースを使用することなく収益を得られる

③ライセンシーの働きで自社のブランドの知名度がより広まる可能性があることです。

「ライセンシー」のメリットは、

①他社の技術やブランド利用して利益を上げられる

②ライセンサーの技術やブランドを利用できるため、素早く効率的にビジネスを展開することができることです。

ライセンシーが利益をあげるためには、ライセンサーに支払うライセンス料とライセンス契約で得られる利益を比較することが必要です。

商品化契約

他社のキャラクターを利用した商品の製造・販売をする場合、ライセンス商品の製造・販売を許諾する商品化契約を締結します。

キャラクターに対する権利として、代表的なものは著作権と商標権です。

キャラクターがイラストで表現されている場合、美術の著作物(著作権法10条1項4号)であると考えられます。

また、イラストが商標登録されていれば、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有します(商標法25条)。

仮に商標登録をしていない場合でも、著作権や不正競争防止法によってキャラクターを保護することができます。

著作権は創作と同時に発生し、登録は不要です。しかし、著作物性が問題になったとき、当該作品が著作物に該当するかどうかは、最終的には裁判で判断されます。

また、不正競争防止法に基づき、差止請求や損害賠償請求の行使が考えられますが、行使のハードルは商標権を行使する場合に比べて厳しいです。

したがって、ライセンサーは可能であれば商標登録をしておいたほうがよいでしょう。

条項例

ライセンサーとライセンシーそれぞれが定めておくべき条項を紹介します。

「甲」がライセンサー、「乙」がライセンシーを指します。

①使用許諾【ライセンサー】 【ライセンシー】

1.甲は乙に対し、本キャラクターの使用を【独占的/非独占的】に許諾する。

2.前項に基づく本キャラクターの使用許諾の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用期間:〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで

(2) 使用指定物品:乙が製造販売する次に掲げる商品名の商品(以下「対象商品」という。)に限る。

(3) 使用地域:日本国内

3.乙は、本キャラクターを対象商品本体のほか、そのパッケージ及び対象商品の広告物等においても使用し、その制作及び頒布をすることができる。

4.乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本キャラクターを使用させてはならない。

5.甲は、乙による本契約に基づく本キャラクターの使用について、本キャラクターの著作者人格権を行使しない。

➡ 使用が独占か非独占か、使用期間や使用指定物品の範囲が問題ないかの確認をしてください。

②専用実施権/専用使用権の設定等【ライセンサー】 【ライセンシー】

甲は、乙に対して、本契約有効期間中対象地域において、【本件特許/本件商標】を本件商品に使用するための【専用実施権/専用使用権】を設定し、本契約締結後〇日以内に、乙と共にその設定登録申請を行う。当該設定登録申請から登録までに要する費用(弁理士報酬を含む。)は乙が負担する。

➡ 専用実施権とは、設定行為で定めた範囲で、特許発明を独占的に業として実施する権利のことです。

➡ 専用実施権を設定することで、差止請求権の行使が可能となる等の対世的効力が発生しますが、特許庁への登録が必要となる、設定後は特許権者自身も実施ができなくなるといったデメリットがあるため、実務ではあまり利用されていません。

③キャラクターの保護【ライセンサー】

1.乙は、本キャラクターが一般に対して有しているイメージ及び評価を損なう態様で、本キャラクターを使用してはならない。

2.乙は、甲に対し、本キャラクターを使用した対象商品の製造を開始する前に、そのデザイン及び試作品又は商品見本を提供して、甲の承諾を得なければならない。

3.乙は、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しない態様で、本キャラクターを使用しなければならない。

④著作権(及び商標権)の表示【ライセンサー】

乙は、本キャラクターを使用するにあたり、甲が指定する方法により著作権表示【及び商標権表示】をしなければならない。

⑤改変【ライセンサー】

乙は、本キャラクターの内容・表現等に変更を加える場合には、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

➡ 著作権法上も、許諾なしに派生のキャラクター原画を作成することは禁止されています。

⑥対価及び支払方法

⑴固定額方式【ライセンサー】 【ライセンシー】

乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、【月額金〇〇円(税別)を毎月翌月末日までに】金〇〇円(税別)を〇〇年〇〇月〇〇日までに】、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

➡ ライセンサーは、ライセンス収入の予測を立てることができるというメリットがありますが、ライセンス商品の売上が想定以上に良い場合であっても、予め定めたライセンスフィーしか受け取れないというデメリットがあります。

➡ 一方で、ライセンシーは、ライセンス商品の売上予測が立てづらい場合にも固定費用が発生するため、事業リスクとなりえます。

⑵売上高比例方式【ライセンシー】

1.乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、対象商品の売上高(乙の第三者に対する対象商品の販売額)の〇%を支払う。

2.省略

3.省略

➡ ライセンシーは、ライセンス商品の売上予測を立てづらい場合であっても、ライセンスフィーを売上に比例させることでリスク回避ができるというメリットがあります。

➡ 一方で、ライセンサーは、受け取るライセンスフィーの額が低くなる恐れがあります。

⑶ミニマムギャランティ方式【ライセンサー】

1.乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、対象商品の売上高(乙の第三者に対する対象商品の販売額)の〇%を支払う。

2.乙は、甲に対して、前項の対価に対する最低保証金額として、金〇〇円(税別)を〇〇年〇〇月〇〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

3.省略

4.前項の方法により報告された売上高に対する第1項の対価の累積額が第2項の最低保証金額を超過した場合、甲は、超過額を乙に請求するものとする。

➡ ライセンサーは、一定のライセンスフィー収入の確保だけでなく、ライセンス商品の売上が伸びた場合に、さらにライセンスフィーを受け取ることができるというメリットがある一方で、ライセンシーは、支払うライセンスフィーが高額になるというデメリットがあります。

ライセンス契約のコラムは次回に続きます。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

動産その他の資産に関する法務デューデリジェンスの留意点

M&Aや事業再編、資産流動化などの場面では、動産やその他の資産に関する法務デューデリジェンス(以下「法務DD」)が重要な役割を果たします。本コラムでは、法務DDの目的、対象、作業内容、そして売買契約・リース契約・貸付金・組合出資持分・保険といった個別論点ごとの検討ポイントについて、実務的な観点から整理します。

1 法務デューデリジェンスの目的

- 取引遂行の適正性や障害となる法的問題点の発見

- 企業価値や資産価値に悪影響を及ぼすリスクの把握

- 必要な手続や改善・留意事項の指摘

- 買収後のリスク低減や適正な取引価格の算定

法務DDは、対象資産や会社に法的な瑕疵やリスクがないかを調査し、取引の安全性や合理性を担保することを主な目的とします。特に動産やその他の資産は、権利関係や管理状況が複雑化しやすいため、リスクの早期発見と適切な対応策の検討が不可欠です。

2 対象となる資産の範囲

- 棚卸資産、什器備品、機械設備などの動産

- リース物件やリース契約に基づく資産

- 貸付金や債権

- 組合出資持分などの投資性資産

- 保険契約や保険金請求権

動産は単価が低くても総額で重要性が高い場合があり、またリース物件や貸付金、組合出資持分、保険なども企業価値やリスク評価に直結する場合があるため、注意が必要です。

3 法務デューデリジェンスの作業内容

- 資産の権利関係・帰属状況の確認

- 契約書や関連書類の精査

- 管理・評価・売却・換価方法の検討

- 債権や出資持分の評価・管理・回収体制の確認

- 保険契約の内容・有効性・保険金請求権の調査

これらの作業は、財務DDや事業DDと連携しつつ、法的観点からリスクや問題点を抽出し、必要に応じて契約条件や取引スキームに反映させます。

4 個別論点ごとの検討ポイント

①売買契約に関するポイント

- 動産やその他資産の売買契約では、権利の帰属、移転時期、担保権の有無、契約不適合責任(瑕疵担保責任)などを確認します。

- 棚卸資産の場合、預り在庫や委託品の区別、所有権移転のタイミング、在庫評価の妥当性も重要です。

- 売買契約書の内容を精査し、リスク分担や表明保証条項の有無を確認します。

②リース契約に関するポイント

- リース物件と自社所有物件の峻別、リース契約の内容(所有権移転の有無、リース期間、解約条件、違約金等)を確認します。

- リース契約終了後の所有権帰属や、リース料の滞納・契約違反の有無も調査対象です。

- M&A後にリース契約の解約や条件変更を予定している場合は、中途解約の可否や違約金発生の有無を事前に把握する必要があります。

③貸付金(債権)に関するポイント

- 貸付金や債権の取得時には、客観性・合理性のある評価方法による評価が求められます。

- 債務者の信用力や財務状況を継続的にモニタリングし、債権価値の維持に努める体制が必要です。

- 回収措置(第三者譲渡を含む)の適時性や、担保設定の有無・内容も重要な調査項目です。

④組合出資持分に関するポイント

- 組合出資持分は、組合契約や出資契約の内容、持分の譲渡制限、組合財産の管理・運用状況、損益分配・残余財産分配のルールなどを確認します。

- 組合の財務状況や運営体制、法的な存続性・解散リスクも調査対象となります。

- 出資持分の評価方法や換価可能性、譲渡時の手続・制約も重要な論点です。

⑤保険に関するポイント

- 保険契約の内容(被保険資産、保険金額、免責事項、保険期間、保険金請求権の有無・範囲)を精査します。

- 保険金請求権の帰属や、既存の損害・事故発生時の対応状況も確認します。

- 保険契約が資産価値やリスク管理に与える影響を評価し、必要に応じて追加保険や契約条件の見直しを検討します。

5 動産・その他資産の法務DDにおける共通留意点

- 動産や債権は多種多様であり、種別・特性ごとに管理責任やリスクが異なるため、個別具体的な調査・分析が不可欠です。

- 取得時の評価方法の客観性・合理性、取得後の管理・価値維持、売却・換価方法の適切性を常に意識する必要があります。

- 関連会社が営むべきでない業務を行っていないか、法令や契約上の制約に違反していないかも確認ポイントです。

- 財務DDや事業DDと連携し、法務DDで発見されたリスクが財務やビジネスに与える影響も総合的に検討します。

6 まとめ

動産やその他の資産に関する法務デューデリジェンスは、単なる権利関係の確認にとどまらず、 契約内容や管理体制、リスク管理、価値評価、回収・換価の実現可能性など、多角的な視点からの調査・分析が求められます。売買契約、リース契約、貸付金、組合出資持分、保険といった個別論点ごとに、実務的なリスクや留意点を的確に把握し、取引の安全性と企業価値の最大化を図ることが、法務DDの本質的な役割です。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

景品表示法について

景品表示法のうち、表示に関する規制では、①優良誤認表示と②有利誤認表示が禁止されています。

①優良誤認表示とは、商品・サービスの品質を実際よりも著しく優れていると偽って宣伝する行為を指します。

※優良誤認表示と判断されないためには、事業者が商品・サービスの品質を適切に把握し、正確な宣伝を行うことが重要です。

②有利誤認表示とは、商品・サービスの価格、その他の取引条件を実際よりも著しく有利であると偽って宣伝する行為を指します。

※有利誤認表示と判断されないためには、商品の価格や割引について虚偽の宣伝を行ったり、消費者に誤解されるような表示を行わないことが重要です。

2024年度の処分事例の特徴

2024年度は、全部で20件の処分事例がありました。

2023年度は、いわゆる№1表記の事例が多く見られたのですが、2024年度は、ステマ規制やいわゆる二重価格に関する処分事例が多く見られました。

事務所報Vol.26で記載した居酒屋の税抜表示の事例もありましたが、2024年度はその1件だけで大きなトレンドとはなりませんでした。

また、2024年10月に施行された改正景表法で施行された確約手続きの最初の適用事例もありました。

以下では、処分事例について項目ごとに解説いたします。

ステマ規制について

ステルスマーケティングに関する規制が導入された初めての処分事例が2024年6月6日の医療法人に対する処分事例です。

インフルエンザワクチンの接種のために来院した者に対し、グーグルマップ内のプロフィールの口コミ投稿欄に「★5」「★4」の投稿をするとワクチンの接種費用を割引すると伝え第三者が投稿したものについて、ステマ規制が適用されるとして、処分されました。ステマ規制が適用されると、自社の広告である旨を記載しなければならず、それを怠ったとして処分された事例です。

クリニックに対するクチコミの中で、「グーグルの口コミして内容見せてくれたら更に500円引きと受付入ってすぐ説明され、あぁ星集めしたいのかと納得。」とも書かれており、SNSによる情報拡散の影響を感じさせる事案です。大々的に広告をしていなかったとしても、ネットですぐに情報拡散されることを前提に適切な表示を心がけることの大切さを感じます。

2025年3月18日にも、別の医療法人に対してステマ規制による処分がなされています。その事案は、★5評価をすると5000円分のQUOカードの提供や治療費の割引を案内していたという事案で、ステマ規制に該当し、事業者による広告にあたるとして処分されました。

2025年3月25日には、製薬会社がモニター募集サイトを通じて第三者に商品を無償で提供し、Instagramに指定方針に沿った投稿を依頼し、「“わたしも”使っています」「1日1粒だから続けやすい」「つるんと飲めるソフトカプセル」などの投稿を自社ウェブサイトにも掲載していて処分を受けています。

今回の処分事例で共通しているのは、事業者にとって都合のいい投稿をすることを見返りとしていることであり、投稿を促すだけではステマ規制に違反しない可能性はあります。ただし、事実上良い投稿を強制する場合はステマ規制に該当する可能性もあり、今後の処分事例を十分注視して適正な運用を学ぶ必要が高い領域ともいえます。

追加費用に関する説明不足

追加費用について説明がなされていないことによる処分事例もありました。

2024年5月30日の葬儀会社に対する処分事例では、「直葬」「火葬プラン77000円」などと表示していた事案で、実際には、個室料金や供花、仏具の料金が追加で発生するのに、そのことの表示がなかったとして処分されました。この事案では、実際に提供された実績のない「通常価格」の表示がなされており、いわゆる二重価格の問題でも処分を受けていますが、二重価格表示については後でまとめて説明いたします。

2025年3月21日の処分事例では、「立体マスク30枚3600円(税抜き)「本日の広告の有効期限5日間」などと表示していた事案で、実際には、送料や手数料を負担する必要があったり、広告掲載日から5日間を経過した後も、同じ条件で商品を購入できたことについて処分がなされました。

二重価格表記について

2024年度の処分事例の多数を占めるのがいわゆる二重価格表示です。

「通常価格●●円のところ、本日だけ半額の〇〇円」

と記載しているのに、「通常価格」とされる価格での販売実績がない、または、販売したのがだいぶ前であったという事案です。

上で記載している8週間ルールは、「通常価格」として表示することのできるルールをまとめたものですので、「通常価格」というような表記をする場合には、ぜひとも意識されてください。

資格に関する通信講座を提供する会社が

7/14 13:59まで 最大41%OFF!

夏得キャンペーン

通常価格59,500円 → 41,000円(税込)

などと表示していた事案で、通常価格の実績がないとして「有利誤認」として処分されました。

パソコンの販売に関する事案では、

WEB価格(税込)187,880円

キャンペーン価格(税込)148,425円

21%OFF(10月5日14時まで)

などと表示していた事案で、表示された期限後もキャンペーン価格やさらなる値引き後の価格で購入できたことで処分されています。

「通常価格」の表示に加えて、「期限」を定めている場合には、その期限が守られているかについても確認が必要です。

ネイリスト養成講座の提供を行っている会社が、

今だけ授業料50%割引!!

通常授業料701,800円(税込)

割引額350,900円(税込)

と表示していた事案で、「通常授業料」と称する価格は、最近相当期間にわたって提供された実績のないものであったとして処分されています。

「最近相当期間にわたって」という表示からは、過去のある時点では提供したことがあるのかもしれませんが、8週間ルールに即していなければ、過去に提供したことのある価格でも、比較に使用する「通常価格」として使用することはできませんので、8週間ルールの正しい理解が必要です。

他にも、家具等の販売を行う会社が、

通常価格:¥25190 10%税込

¥18590

などと表記をしていた事案について、ネットに掲載していた53商品について、最近相当期間にわたって通常価格で販売された実績がないとして処分を受けています。

単に、「販売価格1万円」と表示するよりも、「通常価格2万円のところを1万円」とした方が安いという印象を与えることができますし、「1週間限定価格」とすると、さらに急いで買わないといけないという消費者心理を煽ることができますが、そのような表示が適切になされていないと景表法違反に該当する可能性があるという点には十分注意が必要です。

その他の処分事例

その他、表示について合理的な根拠がないとして処分された事例も多数見られました。

香りで花粉をガード

貼るだけで燃費改善

二酸化塩素配合の除去・除菌成分が周囲に浮遊するウイルスや菌を除去します。

首にかけるだけで空間のウイルスを除去!

光触媒によりアレル物質を分解

ダニが逃げ出す

たった1プッシュでダニよけ効果約1ケ月

高めの血圧を下げる

中性脂肪を低下させる機能性取得

などといった表示について、表示の裏付けとなる合理的な根拠資料を求めたところ、いずれも資料が提出されなかった、もしくは、提出された資料が表示の根拠として不十分であるとして処分されています。

中でも、二酸化塩素によるウイルス除去については、

※使用環境によって効果が異なります。

とのいわゆる打消し表示をしていましたが、それによっても、消費者の商品の効果に関する認識を打ち消すものではないと判断されています。

2023年度は、二酸化塩素によるウイルス除去の製品に関する処分事例が相次ぎましたが、2024年度は1件のみとなっています。

また、いわゆる消費税の総額表示に関連する事案として、

生ビール 190円

ハイボール150円

などと、食べログやSNSの投稿に表示していた居酒屋に対して、表示された価格が税込価格として表示されていたにもかかわらず、実際には税抜き価格であったとして、処分がなされました。

消費税の総額表示に関する義務化がされた際に、総額表示を行わないことが有利誤認に該当する可能性が指摘されていましたが、総額表示に関する処分事例としては今回が初めてと思われます。

税込価格が明示されていれば、消費税額や税抜価格を併記することはできますので、表示を行う際には、どのような表示を行うか注意されてください。

電力会社に対する処分事例も複数ありました。

2024年5月28日の処分事例では、

「従量電灯A」よりも1年間で約1200円お得になる新コースです。電気のご利用量が比較的少なく、時間帯を気にせずに電気をご利用になりたいお客様(月平均ご利用電力量400kWh以下)におすすめです。

と表示していた事案で、月平均の使用電力量が400kWh以下の場合でも新コースが従量電灯Aよりも安価にならない場合があるとして処分されました。

また、

電気とガスのセット契約で「おトク」

と表示していた事案で、セット契約すると年間約6000円相当お得になるかのように表示されていたのに、実際には、ポイントサービスに加入して、毎月ログインしたり、毎週配信されるコラムを閲覧するなどしなければ付与されないポイントも含まれていた、としてセット契約のみで記載された金額相当分お得になるものではないとして処分されました。

ガスを提供する会社でも

〇〇ガスの一般料金をご契約中のご家庭で、毎月のガス使用量が16㎥を超える場合は、おトクになります。

と表示をしていたが、実際には、原料費調整単価を合わせると〇〇ガスよりも割高になるとして処分された事例もあります。

確約手続きについて

2024年度は、初めての確約計画の認定も行われました。パーソナルジムが、無料体験当日に入会した場合に限り、通常5万円の入会金が値引きされるように表示をしていたが、実際には期限後も値引きをしている事例があったというものについて、

① 同様の行為を行わない旨を取締役会で決議すること

② 被疑行為の内容について一般消費者に周知徹底すること

③ 被疑行為及び同種の行為が再び行われることを防止す

るための各種措置を講じること

④ 被疑行為を行っていた期間に入会した一般消費者に

対し、支払われた入会金の一部を返金すること

⑤ 前記①から④までの措置の履行状況を消費者庁に報告すること

を条件として確約計画が認定されました。

今後確約手続きを利用する際に参考になる事例です。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。