次にシステム開発の特徴について説明します。システム開発というのは、契約類型でいうと業務委託契約の一種です。

もっとも、システム開発契約の特殊性があります。このシステム開発の特殊性について二重の専門性という言い方をされることがあります。二重の専門性とは何かということですが、まずシステム開発であるため、ITの開発については、ベンダ(いわゆるシステム会社)の方が、専門性を有しています。ただし、システム開発で何を開発するのかというと、基本的にはユーザーの業務に利用されるシステムを開発します。そうすると、この業務の内容というのはユーザーの方がよく知っています。そのため、ITの開発、システムの開発はベンダの方が詳しいけれど、そのシステム開発によって省力化される業務の内容についてはユーザーの方が詳しいため、それぞれが知識を持ち寄らなけれいけないことになります。それによって二重の専門性、すなわち、ベンダに頼るべきところ、ユーザーに頼るべきところというものがでてくるというわけなのです。

その結果、ユーザーの方も、自分は委託しているだけだからではなくて、自分たちの業務内容だとか、どんな風にしたら効率化できるのかをしっかりとベンダに伝えないとなりませんし、ベンダはITの専門家としてどういったものがITで実現できるのか、もしくは、どんなことは苦手なのかということを伝えながらお互いの意思く疎通をはからないといけないということになります。

例えば、よくシステム会社の方から相談を受ける内容として、システムの開発をある程度進めたのに、後で仕様の変更をしてほしいとユーザーの方から言われることがあるそうです。ユーザーの方からすると、ボタンの付け替えだけでしょうとか、ちょっと表示を変えるだけでしょうというように軽い気持ちで伝えているのかもしれません。けれど開発の方からして見ると、その変更に、開発の工数が結構かかりますということがよくあります。

これはお互いの意思疎通がよくできていないことの結果です。特にユーザーというのはベンダにお任せしてしまう傾向にありますので、 ベンダ側としてもそうではないということを、もっと業務内容をしっかりと伝えてもらわないと開発は難しい、工数がかかるということの啓発からしていかないといけません。

これを法的にとらえると、ユーザーの場合は協力義務、ベンダに協力する義務として構成することができ、一方で、ベンダの方は PM義務(プロジェクトマネジメント義務)に分類することができます。これに基づいて裁判でも、ユーザーは協力義務を果たしたのか、ベンダはPM義務を果たしたのか、といった観点から判断されます。

このようなシステム開発の特徴というものを見ていたときに、業務委託全般についてはコラムなどでも解説していますが、業務委託といっても、その性質が請負だったり、準委任だったり、様々という解説をしました。

簡単に請負とは何かというと、請負は仕事を完成させるというものです。これに対して準委任というのは、完成ではなくて、ある業務を遂行するというものです。

システム開発契約は請負でも準委任でもどちらもあり得ますが、ユーザーからすると、きちんとシステムを完成させてほしいという意味で請負を好みます。一方で、ベンダ側は、完成とすると、ユーザーの要望が拡大した場合などに、どこまでしたら完成なのか、判断が難しい場合があるので、準委任の方を好むという傾向があります。

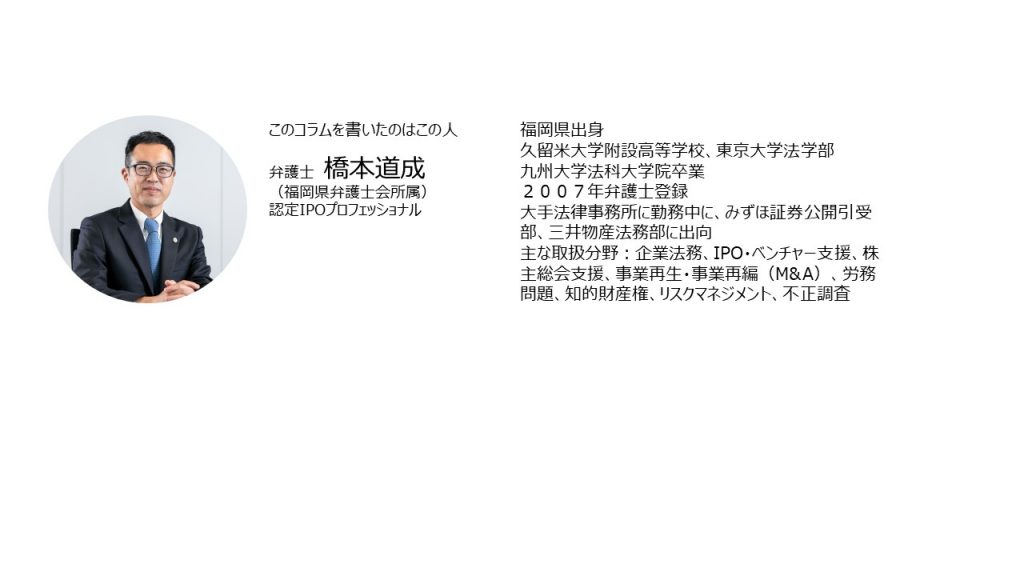

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。