Ⅰ. 専用窓口の設置の推奨

専用窓口の設定のために、企業は内部通報専用の電話番号やメールアドレスを検討することが推奨されます。

通常の業務用の電話番号を利用した場合、担当者以外の者が通報を受け付けてしまい、不適切な対応をしたり、秘密が漏洩したりするリスクが生じます。専用窓口を設けることで、この番号にかかってきた場合は内部通報案件であると認識し、適切な担当者が対応する体制を確立できます。

メールによる受付を導入する場合は、「tsuhou@****.com」といった特定のメールアドレスを設定し、担当者に確実に情報が届くよう配慮する必要があります。

Ⅱ. 情報管理の厳格化

通報内容の秘密保持のため、情報管理には細心の注意が必要です。

- 会話内容の秘匿: 電話対応時、担当者一人の会話であっても、周囲に話の内容が推測されてしまうリスクがあります。そのため、会話内容が周囲に聞こえないよう、個室の利用が望ましいですが、それが難しい場合は、 パーテーションで区切るなどの対策を講じる必要があります。

- 記録の安全な保管: 通報内容に関するメモや記録を机上に放置することは厳禁です。デジタルデータとして保管する場合も、セキュリティ対策を施し、特定の人しか閲覧できないクラ ウド上など、厳格な管理体制の下で保管することが求められます。

- 受付時間の設定の柔軟化: 電話による通報は、対応時間が限られるため、受付時間の設定が重要です。従業員の中には、勤務時間内(例:9時から18時)に電話での通報が困難な者もいるため、時間をずらした設定(例:10時から19時など)を検討するなど、柔軟な対応が必要です。

Ⅲ. 窓口担当者の選定、配置、および教育

窓口担当者の適切な選定と教育は、通報者が安心して相談できる環境を築くために不可欠です。

1. 性別バランスとジェンダー配慮

内部通報窓口はハラスメントの窓口を兼ねるケースも多いため、セクシャルハラスメント事案など、異性に話しにくい相談に対応できるよう、男女の相談員をバランス良く配置することが推奨されます。また、近年はジェンダーフリーの 観点から、LGBTQに関する事案などにも対応できるよう、配慮が求められます。担当者は自身の偏見にとらわれず、相談内容を正確に確認する姿勢が必要です。

2. 価値観の押し付けの禁止

窓口担当者は、自身の価値観を通報者に押し付けないよう、十分な配慮が必要です。

例えば、「私の時代にはそんなことはよくあった」といった発言は、せっかくハラスメントの端緒となる通報を妨げる原因となります。担当者は、通報者の訴えを真摯に受け止め、価値観の押し付けを厳に慎まなければなりません。

Ⅳ. 匿名通報への対応方針

報復を恐れて実名での通報ができないケースがあるため、匿名での通報も受け付ける必要があります。

匿名通報を受け付ける際には、担当者が「氏名を伝えないと受け付けられない」といった対応をしてしまうと、通報がそこで止まってしまいます。マニュアルや受付メモなどを充実させ、匿名でも受け付け可能であるという方針を明確にしておくことが重要です。

ただし、匿名で受け付ける場合、調査の過程で制約が生じる可能性があることを、通報者に事前に伝え、その前提で受け付けることが適切です。これは匿名での通報を抑制するためではなく、事実確認上の留意点を確認するためです。

Ⅴ. 内部通報制度の適用対象と範囲

内部通報制度の整備と運用にあたり、適用対象となる企業規模、企業グループ、および取引先の範囲を正しく理解する必要があります。

1. 企業グループの対応

企業グループの場合、子会社が個別に窓口を設ける必要はなく、親会社に窓口を一本化することが、消費者庁からも推奨されています。親会社がグループ全体の通報をしっかりと把握し、管理していく体制が求められます。

2. 300人未満の企業への適用

内部通報体制の整備義務は従業員300人以上の企業に課されていますが、ハラスメント窓口の設置は全ての企業に義務付けられています。従業員300人未満の企業であっても、事業継続や不祥事防止を目的として自主的に窓口を設置した場合、法的に義務付けられた企業と同様に、通報に対してはしっかりと対応する責任が生じます(義務が軽減されるわけではありません)。

3. 取引先からの通報

法律上、過去1年以内に取引のあった取引先からの通報は受け付ける義務があります。

ただし、通報の対象はあくまで「自社の不正案件」であり、取引先の従業員が「貴社の問題」を通報する形となるため、通報件数が膨大になる懸念は少ないとされています。周知方法としては、配送業者など会社に出入りする取引先にはポスター掲示を、それ以外の場合は相手の担当者へ周知をお願いすることで対応します。取引先の通報は、例えば、自 社の従業員が会社に無許可でキックバックを受けているといった、個人的な不正を把握する重要な端緒となり得ます。

Ⅵ. 通報受付時の詳細な聞き取り項目と記録の重要性

通報受付時に作成するメモは、その後の調査の基礎となります。担当者は、以下の8項目を明確に聞き取り、記録することが重要です。

① 時系列:事実関係を時系列に沿って整理し、聞き取る。

② 情報源の区別:通報者が「直接見聞きした(一次情報)」のか、それとも「他の人から聞いた(伝聞)」のかを明確に区別する。

③ 対象者の特定:通報されている具体的な対象者(部署、氏名など)を確認する。

④ 客観的証拠の有無:録音や書面など、裏付けとなる客観的な証拠の有無を確認する。

⑤ 具体的な事実の把握:証拠がない場合でも、具体的な日時や場所を聞き取り、後で日報や通話履 歴など他の情報と照合できるようにする。具体的な事実を把握することで、他の記録と称号し、間接的な裏付けが得られる可能性があります。

⑥ 情報の共有範囲の確認:報復や嫌がらせを防ぐため、聞き取った内容のうち、どこまで他者に伝えても良いのかを、通報者本人に必ず確認する。

⑦ 通報者の意向:通報者が調査を求めているのか、罰則などのペナルティを求めているのか、その具体的な意向を確認する。

⑧ 今後の連絡方法:今後のやり取りのために、連絡方法を確認する。特に匿名の場合は、氏名や電話番号から特定されないよう配慮が必要となります。

Ⅶ. 通報対応の基本姿勢と法的留意点

窓口担当者は、通報者に対する共感と同調を区別し、常に事実確認が必要であるという前提で対応する必要があります。

1. 通報内容の鵜呑み禁止と主語の意識

担当者は、通報内容が事実であるかを判断せず、「現段階では通報内容が正しいかどうか分からない、調査が必要である」という前提に立つことが重要です。通報者が「こんなひどい対応を受けた」と同調を求めてきた際に、「それは大変でしたね、ひどいですね」と安易に言うと、会社が事実を認めたと誤解される可能性があります。

そのため、「あなたはこういったことをされてつらいと感じているのですね」と、主語を相手側にする聞き方を心がけ、会社が事実を認めたという形にならないよう留意すべきです。

2. 退職者・第三者からの通報と安全配慮義務

- 退職者からの通報

退職後1年以内の通報は通報の範囲となり、聞き取りが必要です。通報者が調査や懲罰を求めていない場合でも、他の社員に影響がないか(例えばハラスメントが継続している可能性)を確認する意味で、会社として調査を検討しなければならない場合があります。本人の意向のみで判断せず、他の社員への影響を検討することが求められます。

- 第三者からの通報(被害者ではない同僚など)

原則として調査には被害者本人の同意が必要ですが、被害者が報復を恐れて同意を拒否した場合でも、会社がそれを放置することは労働者に対する安全配慮義務違反となる可能性があります。被害の状況や内容によっては、被害者の意向に関わらず、労働者を守る義務を果たすために、会社として調査をせざるを得ない場合があることを認識しておく必要があります。

Ⅷ. 特殊な通報事案への具体的な対応策

通常の従業員からの通報に加えて、特定の属性の通報者や特殊な事案が発生した場合の対応策も確立しておく必要があります。

1. 就職活動中の学生からの通報(就活ハラスメント)

就活ハラスメントは会社の評判を大きく下げ、採用活動や、BtoC企業の場合は消費者からの評価にも悪影響を及ぼすため、重大な問題として扱わなければなりません。

- 危機管理体制:学生がSNSなどに書き込むリスクに備え、被害を訴えられた際には会社として真摯に対応し、必要に応じて会社側の対応状況を発表できるような危機管理意識を持っておくべきです。

- 予防ルールの策定: 採用担当者と学生が二人きりで会わない、お酒を飲む場に一緒に行かない、夜遅い時間に会わないなど、具体的な社内ルールを定めておくことが大事です。

2. 利益相反が疑われる事案への対応

窓口担当部署(管理部門など)に関する通報のように、利益相反が疑われる事案では、担当部署自身が隠蔽を図るリスクを回避しなければなりません。

複数の窓口(社内・社外含む)を設置することが重要であり、管理部門が関わる通報に関しては、当該部門以外の部署への情報共有ルートを確立したり、情報の保管場所を管理部門とまた別の安全な場所に設定したりするなどの対策を検討する必要があります。利益相反のパターンとしては、担当者個人の問題や部門の問題だけでなく、調査結果や処分内容への通報者の不服なども含まれます。

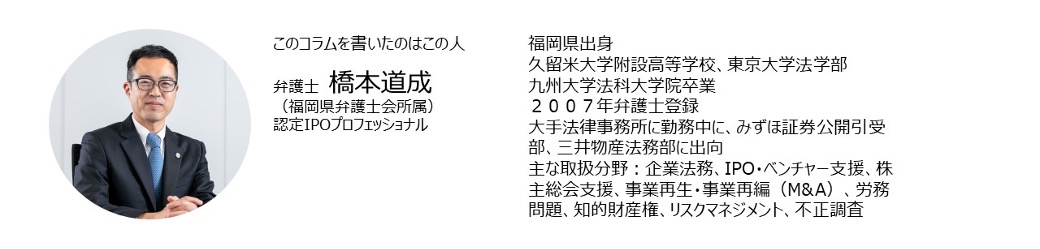

福岡で内部通報窓口の弁護士を探している、顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。