今回は、前回に引き続き、ライセンス契約について解説します。

条項例

①ー1知的財産権の帰属 【ライセンサー有利】

1.本キャラクターに関する著作権、商標権その他の知的財産権及び本キャラクターの二次的著作物に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、甲に帰属する。

2.乙は、甲に対し、本キャラクターの二次的著作物に関する著作者人格権を行使せず、また、二次的著作物の創作に携わった自らの役職員その他の第三者をしてこれを行使させないことを確約する。

➡ ライセンス契約にかぎらず、二次的著作物に関する著作者人格権の不行使条項は抜けがちです。

💡 著作者人格権の不行使条項が定められていないと、二次的著作物を使用した際に差止請求や損害賠償請求をなされるおそれがあります。

したがって、二次的著作物の著作権についてライセンサーが自社に帰属させる場合には、二次的著作物に関するライセンシーの著作者人格権の不行使条項が定められているか確認するようにしてください。

①ー2知的財産権の帰属 【ライセンシー有利】

1.本キャラクターに関する著作権、商標権その他の知的財産権は甲に帰属する。

2.本キャラクターの二次的著作物に関する知的財産権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)は、乙に帰属する。

3.乙は、甲に対し、前項の二次的著作物を利用することのできる全世界的、無償、永久的、取消不能、無制約、再許諾可能な権利を許諾する。

4.乙は、甲に対し、本キャラクターの二次的著作物に関する著作者人格権を行使せず、また、二次的著作物の創作に携わった自らの役職員その他の第三者をしてこれを行使させないことを確約する。

➡ 著作権法第27条(翻訳権、翻案権等)及び第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)に定める権利は、譲渡の目的として記載されていない場合には、譲渡した者に留保されたものと推定されます。

そのため、ライセンシーが自社に著作権を帰属させたい場合には、これらも譲渡の対象であることを契約上明記することが必要です。

②不争義務 【ライセンサー有利】

乙が、【本著作権及び本商標権】が甲に帰属することを争った場合、甲は、本契約を解除することができる。

➡ 不争義務は、独占禁止法との関係が問題となります。

💡 技術ライセンスに関して、公正取引委員会は、不争義務は原則として競争を減殺するおそれは小さいとしつつ、無効にされるべき権利が存続し、当該権利に係る技術の利用が制限されることから、公正競争阻害性を有するものとして、不公正な取引方法に該当する場合もあるとしています。(「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」第4・4⑺)

③第三者による権利侵害 【ライセンサー有利】

乙は、【本著作権及び本商標権】に関して、第三者により当該権利が侵害され、又は侵害されるおそれがあることを発見した場合は、遅滞なく甲に通知し、甲と協議の上、警告等の適切な措置を講じなければならない。

④商標出願の制限 【ライセンサー有利】

乙は、いかなる国又は地域においても、本商標権に類似又は関連する商標を出願してはならない。

➡ 前提として、登録商標に類似する商標等の使用等は商標権の侵害とみなされます(商標法37条)。

➡ 上記規定は、ライセンシーによる類似商標などの出願を禁止するものです。

➡ 先に出願された他人の登録商標に類似する商標であって、指定商品・役務が同一又は類似であれば商標登録をすることができません(商標法4条1項11号)。

しかし、ライセンサーが外国において商標登録をしていない場合は、当該外国での出願は防止できないおそれがあります。そこで、このような条項を定め、ライセンシーが類似商法を出願することを禁止します。

⑤商標権の更新登録 【ライセンシー有利】

甲は、本契約の有効期間中、自らの費用と責任において、【本商標権】の存続期間を更新する手続を行わなければならない。

➡ 商標権の存続期間は、登録後10年で終了しますが(商標法19条1項)、更新登録を行うことで権利を存続させることができます(同条2項、3項)。

したがって、ライセンシーは、ライセンサーに自らの費用と責任において権利の存続に必要な手続を採ってもらう必要があります。

⑥差止請求権の放棄 【ライセンシー有利】

甲は、この契約又は法律の規定による他の救済方法を行使できる場合であっても、乙に対し、ライセンス料その他の金銭的な賠償のみを請求することができ、他の救済方法(乙に対する差止請求権の行使を含む。)を行使しないものとする。

➡ ライセンシーにとって最も避けたいことのひとつは、ライセンサーからライセンス商品の回収・破棄等の差止請求権を行使されることです。

そこで、ライセンシーは、あらかじめ、差止請求権を行使しない旨の制約をライセンサーから取得しておくことが考えられます。

しかし、ライセンサーにとっては、差止請求権は重要な防御手段のひとつですので、交渉力の強いライセンシーでない限りは、差止請求権を放棄する交渉は受け入れづらいでしょう。

⑦ー1保証 【ライセンシー有利】

1.甲は、乙に対して、甲が単独で本契約に規定される本キャラクターの使用に必要となる著作権(著作権法第27条及び第28条に定める権利を含む。)その他の一切の権利に関して完全な権利を有しており、本契約を締結する正当な権限を有することを保証する。

また、甲は、乙に対して、本キャラクターに関する著作権その他の権利について、第三者による担保権及び利用権は設定されていないことを保証する。

2.甲は、乙に対して、本キャラクターがいかなる第三者の著作権、商標権その他一切の権利を侵害していないことを保証する。

3.本条の各規定にもかかわらず、本契約に基づく乙による本キャラクターの使用について、第三者から異議の申立て、差止請求、損害賠償請求その他の請求があった場合には、甲は自己の責任と費用負担をもって速やかにこれを解決し、乙に何ら迷惑や損害も与えない。

➡ ライセンシーとしては、ライセンス商品の著作権侵害等による第三者からの損害賠償請求権等を未然に防ぎたい、仮に損害賠償請求権等を行使されてもライセンサーに責任をとってもらいたいと考えるはずです。

そこで、このような条項を定め、ライセンサーが第三者の一切の権利を侵害していないことを保証することが考えられます。

⑦ー2保証 【ライセンサー有利】

1.省略

2.甲は、乙に対して、【自らの知る限り/自らが合理的に知り得る限り】、本キャラクターがいかなる第三者の著作権、商標権その他一切の権利をも侵害していないことを保証する。

3.本条の各規定にもかかわらず、本契約に基づく乙による本キャラクターの使用について、第三者から異議の申立て、差止請求、損害賠償請求その他の請求(以下「本請求」という。)があった場合には、乙は、直ちにその旨を甲に通知する。甲は、本請求の解決に向けた当該第三者との交渉等を行うものとし、乙はこれに協力しなければならない。

4.前項の規定が遵守されない場合、甲は、乙に対し、本請求より生じた損害等を賠償する責めを負わない。

➡ ライセンサーとしては、あらゆる第三者の権利を侵害していないかを確認するのは不可能なので、仮に保証をするとしても、「自らの知る限り(自らが認識していない権利侵害について責任を負うことを免れる)」「自らが合理的に知り得る限り(自らが認識している事実に加え、合理的に認識可能な事実を基礎として、権利侵害の事実がないことを保証する)」といった文言を追加することが考えられます。

➡ また、第三者からの異議申立てがあった場合に、ライセンシーが当該第三者の言い値で和解してしまうと、ライセンサーは高い損害金を負うおそれがあります。そこで、第三者から異議申立てがあった場合には、ライセンシーはライセンサーに通知し、ライセンサーが第三者との交渉を行うことに協力しなければ、ライセンサーはライセンサーに対して損害賠償義務を負わないと定めることが考えられます。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

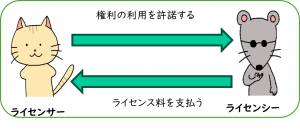

ライセンス契約とは

ライセンス契約とは、ライセンサーが保有する知的財産権で保護されている特許・意匠・著作物・商標等の実施・使用などを第三者に許諾する契約です。

許諾する当事者をライセンサー、許諾を受ける当事者をライセンシーといいます。

ライセンシーはライセンサーから権利の許諾を受ける対価として、ライセンス料を支払います。

ライセンス契約の例として、ソフトウェアライセンス契約、コンテンツライセンス契約、特許ライセンス契約、商標ライセンス契約等があります。

ライセンス契約を締結することによる「ライセンサー」のメリットは、

①ライセンス料収入が得られる

②従業員、設備、広告料等、自社のリソースを使用することなく収益を得られる

③ライセンシーの働きで自社のブランドの知名度がより広まる可能性があることです。

「ライセンシー」のメリットは、

①他社の技術やブランド利用して利益を上げられる

②ライセンサーの技術やブランドを利用できるため、素早く効率的にビジネスを展開することができることです。

ライセンシーが利益をあげるためには、ライセンサーに支払うライセンス料とライセンス契約で得られる利益を比較することが必要です。

商品化契約

他社のキャラクターを利用した商品の製造・販売をする場合、ライセンス商品の製造・販売を許諾する商品化契約を締結します。

キャラクターに対する権利として、代表的なものは著作権と商標権です。

キャラクターがイラストで表現されている場合、美術の著作物(著作権法10条1項4号)であると考えられます。

また、イラストが商標登録されていれば、商標権者は指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を占有します(商標法25条)。

仮に商標登録をしていない場合でも、著作権や不正競争防止法によってキャラクターを保護することができます。

著作権は創作と同時に発生し、登録は不要です。しかし、著作物性が問題になったとき、当該作品が著作物に該当するかどうかは、最終的には裁判で判断されます。

また、不正競争防止法に基づき、差止請求や損害賠償請求の行使が考えられますが、行使のハードルは商標権を行使する場合に比べて厳しいです。

したがって、ライセンサーは可能であれば商標登録をしておいたほうがよいでしょう。

条項例

ライセンサーとライセンシーそれぞれが定めておくべき条項を紹介します。

「甲」がライセンサー、「乙」がライセンシーを指します。

①使用許諾【ライセンサー】 【ライセンシー】

1.甲は乙に対し、本キャラクターの使用を【独占的/非独占的】に許諾する。

2.前項に基づく本キャラクターの使用許諾の範囲は、次のとおりとする。

(1) 使用期間:〇〇年〇月〇日から〇〇年〇月〇日まで

(2) 使用指定物品:乙が製造販売する次に掲げる商品名の商品(以下「対象商品」という。)に限る。

(3) 使用地域:日本国内

3.乙は、本キャラクターを対象商品本体のほか、そのパッケージ及び対象商品の広告物等においても使用し、その制作及び頒布をすることができる。

4.乙は、甲の書面による事前の承諾がない限り、第三者に対し、本キャラクターを使用させてはならない。

5.甲は、乙による本契約に基づく本キャラクターの使用について、本キャラクターの著作者人格権を行使しない。

➡ 使用が独占か非独占か、使用期間や使用指定物品の範囲が問題ないかの確認をしてください。

②専用実施権/専用使用権の設定等【ライセンサー】 【ライセンシー】

甲は、乙に対して、本契約有効期間中対象地域において、【本件特許/本件商標】を本件商品に使用するための【専用実施権/専用使用権】を設定し、本契約締結後〇日以内に、乙と共にその設定登録申請を行う。当該設定登録申請から登録までに要する費用(弁理士報酬を含む。)は乙が負担する。

➡ 専用実施権とは、設定行為で定めた範囲で、特許発明を独占的に業として実施する権利のことです。

➡ 専用実施権を設定することで、差止請求権の行使が可能となる等の対世的効力が発生しますが、特許庁への登録が必要となる、設定後は特許権者自身も実施ができなくなるといったデメリットがあるため、実務ではあまり利用されていません。

③キャラクターの保護【ライセンサー】

1.乙は、本キャラクターが一般に対して有しているイメージ及び評価を損なう態様で、本キャラクターを使用してはならない。

2.乙は、甲に対し、本キャラクターを使用した対象商品の製造を開始する前に、そのデザイン及び試作品又は商品見本を提供して、甲の承諾を得なければならない。

3.乙は、第三者の著作権その他の知的財産権を侵害しない態様で、本キャラクターを使用しなければならない。

④著作権(及び商標権)の表示【ライセンサー】

乙は、本キャラクターを使用するにあたり、甲が指定する方法により著作権表示【及び商標権表示】をしなければならない。

⑤改変【ライセンサー】

乙は、本キャラクターの内容・表現等に変更を加える場合には、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。

➡ 著作権法上も、許諾なしに派生のキャラクター原画を作成することは禁止されています。

⑥対価及び支払方法

⑴固定額方式【ライセンサー】 【ライセンシー】

乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、【月額金〇〇円(税別)を毎月翌月末日までに】金〇〇円(税別)を〇〇年〇〇月〇〇日までに】、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

➡ ライセンサーは、ライセンス収入の予測を立てることができるというメリットがありますが、ライセンス商品の売上が想定以上に良い場合であっても、予め定めたライセンスフィーしか受け取れないというデメリットがあります。

➡ 一方で、ライセンシーは、ライセンス商品の売上予測が立てづらい場合にも固定費用が発生するため、事業リスクとなりえます。

⑵売上高比例方式【ライセンシー】

1.乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、対象商品の売上高(乙の第三者に対する対象商品の販売額)の〇%を支払う。

2.省略

3.省略

➡ ライセンシーは、ライセンス商品の売上予測を立てづらい場合であっても、ライセンスフィーを売上に比例させることでリスク回避ができるというメリットがあります。

➡ 一方で、ライセンサーは、受け取るライセンスフィーの額が低くなる恐れがあります。

⑶ミニマムギャランティ方式【ライセンサー】

1.乙は、甲に対して、本キャラクターの使用の対価として、対象商品の売上高(乙の第三者に対する対象商品の販売額)の〇%を支払う。

2.乙は、甲に対して、前項の対価に対する最低保証金額として、金〇〇円(税別)を〇〇年〇〇月〇〇日までに、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う。ただし、振込手数料は乙の負担とする。

3.省略

4.前項の方法により報告された売上高に対する第1項の対価の累積額が第2項の最低保証金額を超過した場合、甲は、超過額を乙に請求するものとする。

➡ ライセンサーは、一定のライセンスフィー収入の確保だけでなく、ライセンス商品の売上が伸びた場合に、さらにライセンスフィーを受け取ることができるというメリットがある一方で、ライセンシーは、支払うライセンスフィーが高額になるというデメリットがあります。

ライセンス契約のコラムは次回に続きます。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

最初に、システム開発契約とシステム開発の分類について説明します。

システム開発契約とは、委託者(ユーザー)が受託者(ベンダ)に対し、システム、ソフトウェアの開発に関する業務を委託する契約と定義することができます。

システム開発についてどのような分類ができるかというと、まず開発の仕方に基づく区別として、典型的なものとしてはウォーターフォール型とアジャイル型というものがあります。また、元となるパッケージソフトがあるかどうかの区別として、スクラッチ開発、もしくはパッケージ開発というものがあります。また、当該システムを用いて行う業務が現時点のユーザーの業務と同様かどうかに基づく区別としてASISやTO BEというものがあります。

この中で、ウォーターフォールモデルとアジャイル開発について、どのような違いがあるかについて説明します。

ウォーターフォールというのは、英語で滝を意味し、水が上から下に落ちていくというイメージで、システム開発の工程を分割していって、それが順次進んでいき、後戻りすることはない。つまり、上から下に水が落ちてそれは戻ることはないというものです。

アジャイル開発というのは、それと異なり、開発して、検討して、また開発をしてということを反復継続しながらシステム開発を進めていくというものです。

ウォーターフォールは、設計の過程で仕様の詳細化をした上で、製作したプログラムの設計プログラムを逆にたどってテストしていく工程が標準的であり、企画、要件定義、ここをしっかりと定めた上で基本設計をして、その詳細設計と仕様の詳細化をしていく。そしてプログラミングをしていく。その後、それが正しくできているかどうかを単体テスト、結合テスト、システムテストという形で一連のテストを行った後、運用・保守に移るものです。

最初に説明したようににウォーターフォール、水が流れ落ちるように、前の工程で決めたものはそこから落ちていくと、後に戻れないということで、大規模な開発の場合に用いられることが多いです。

次にアジャイル型ですが、開発対象を多数の機能に分割していって、それぞれの機能に優先順位付けをした上で、それぞれ開発していくものです。

典型的なものがスクラムと言われるもので、開発期間を1週間とか1ヶ月程度、スプリントと呼ばれる期間に区切って、さらにそれを1日単位のデイリースクラムというものに区切って、短期間での開発、そして目標、そしてその見直しということを繰り返していくという開発仕様です。

それぞれどんな特徴があるのかというものを表にまとめていますが、ウォーターフォール型の場合にはしっかりと機能を定めて、それに基づいて開発していく。一方で、一度決めた開発内容は変更しにくいし、途中で機能が不要になったり、機能に求めるべき内容が変わったりした場合、柔軟に対応できない。一方でアジャイル型は機能を分割して、それぞれを作って、また反復して違うものをやりながら、というような形で柔軟にできるという特徴があります。

|

ウォーターフォールモデル |

アジャイル開発 |

|

|

作 業 工 程 |

すべての機能について同時に要件定義・基本設計・詳細設計等の要求の確定プロセスをこなしたうえで、開発(プログラミング)を行い、単体テスト・結合テスト・システムテスト等のテストを行う |

機能を分割して、当該分割した1つ1つの機能について要求確定・プログラミング・テストを順次行っていく |

|

柔 軟 性 |

一度決めた開発内容は変更しにくい 途中で機能が不要となったり、機能に求めるべき内容が変わったりした場合に柔軟に対応できない |

開発内容を柔軟に変更しやすい 未対応の機能が残っている段階で、最優先で開発すべき機能が出てきた場合には、未対応の機能の優先順位を落として新規機能を開発するなど柔軟な対応ができる |

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

前回に引き続き、売買契約についてご説明します。今回は、検査の規定と、実際にあった裁判例を取り上げます。

3 検査

Q:検査の規定は、どのような内容にしたら良いのでしょうか?売主側と買主側で違いはありますか?

A:売主側の条項と買主側の条項についてご説明します。

⑴ 売主側

第〇条(検査)

買主は、本件目的物を受領後、5営業日以内に検査し、検査に合格したものを検収する。買主は、本件目的物に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下「契約不適合」という。)を発見したときは、売主に対して、本件目的物を受領後5営業日以内にその旨を通知し、履行の追完を催告しなければならない。この場合、売主は、自己の選択に従い、本件目的物を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行うものとする。なお、本件目的物の受領後5営業日以内に、買主より売主への通知が無い場合は、買主により本件目的物の内容が合格と判断されたものとみなす。

☆ここでのポイントは3つあります。

まずは、検査の期間を定めていることです。検査の期間を定めていなければ、売主は検査の合否がなかなか分からず、不安定な立場に置かれてしまいます。

2つ目は、履行の追完方法を売主が決めることができることです。民法では、買主が契約不適合の対応を選択できるとされていますが、売主が選択できるとすることで、契約不適合があった場合でも、売主は対応しやすくなります。

3つ目は、通知がなければ検査に合格したとみなすことです。いつまでも検査の結果について通知がなければ、売主はいつまで契約不適合責任を追及されるかがわからず、不安定な立場に置かれるので、みなし合格の規定を定めることで、このような事態を回避します。

⑵ 買主側

第〇条(検査)

買主は、本件目的物を受領後、10営業日以内に検査し、検査に合格したものを検収する。買主は、本件目的物に種類、品質又は数量その他本契約の内容との不適合(以下 「契約不適合」という。)を発見したときは、売主に対して、本件目的物を受領後10営業日以内に買主の選択に従い、本件目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を催告するものとし、売主は、買主が定める期限内に、買主の選択に従い、 無償で、本件目的物を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行わなければならない。

買主としては、検査期間が十分な日数であるかを確認しましょう。例えば、「5日以内」となっている場合、連休などをはさむと十分に検査をすることができないおそれがあります。その場合は期間を延ばしたり、「5営業日以内」にしたりするなどの修正が必要です。

Q:契約不適合の条項案について教えてください。

A:売主側の条項と買主側の条項についてご説明します。

⑴ 売主側

第〇条(契約不適合責任)

商品に第〇条に定める検査では発見できない契約不適合があった場合(数量不足を除く)、買主は、当該不適合が本件目的物の受領後6か月以内に発見されたときに限り、売主に対して当該契約不適合の発見後5営業日以内に、履行の追完を催告することができるものとし、この場合、売主は、自己の選択に従い、本件目的物を修補し、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を行うものとする。

契約不適合責任に関する民法の規定は任意規定であり、当事者間の合意が優先します。そのため、売主が契約不適合責任を負わない旨の特約も、民法上は原則として有効です。もっとも、売主が不適合であることを知りながら買主に告げなかった事実についてまで売主の責任を免除することは不適当ですので、その場合は、契約不適合責任を負わない旨の特約が あっても、売主は責任を負うことになります。

⑵ 買主側

第〇条(契約不適合責任)

商品に第〇条に定める検査では発見できない契約不適合があったときは、売主は、当該契約不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるかを問わず、買主の選択に従い、当該商品の無償による修補、代替品の納入若しくは不足分の納入等の方法による履行の追完、代金の全部又は一部の減額若しくは返還その他の必要な措置を講じなければならない。

買主としては、契約不適合責任を追及できる期間の制限を設けなかったり、契約不適合責任の原因を問わないと定めたりすることにより、あらゆる場合において契約不適合責任を追及できるようにすることが考えられます。

4 裁判例

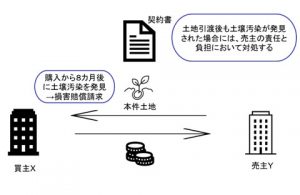

検査及び契約不適合責任の条項が問題となった事例(東京地判平成23年1月20日(平成20年(ワ)第25857号)についてご紹介します。

⑴ 事案の概要

買主Xが売主Yから土地を購入したものの、購入から8カ月後に土壌汚染を発見しました。両社の契約書には、「本件土地引渡後といえども、廃材等の地中障害や土壌汚染等が発見され、買主が、本件土地上において行う事業に基づく建築 請負契約等の範囲を超える損害(三〇万円以上)及びそれに伴う工事期間の延長等による損害(三〇万円以上)が生じた場合は、 売主の責任と負担において速やかに対処しなければならない」と定められていたため、XはYに対して瑕疵担保責任(改正前の用語で、改正後は契約不適合という用語になりました)として汚染を除去するのに要した費用1470万円を請求しました。

⑵ 売主Yの主張

売主Yは、①買主Xは土地の受領後遅滞なく土壌汚染の有無を検査し、それが発見された場合には直ちにその旨をYに通知しなければならないのに、検査・通知をしていないこと、②土地の引渡しから6か月以上が経過していたことから、Xは瑕疵担保責任を追及することができないと主張しました。

※商法526条

1.商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。

2.前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないことを直ちに発見することのできない場合において、買主が6箇月以内にその不適合を発見したときも、同様とする。

3.前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないことにつき売主が悪意であった場合には、適用しない。

⑶ 本事案の問題点

商法526条は、商人間の売買では、買主は目的物を受領した際は遅滞なく検査しなければならないこと、直ちに発見できない契約不適合があった場合には、6か月以内にその契約不適合を発見しなければ、売主に責任追及できないと定めています。しかし、当該契約書には、土地引渡後も土壌汚染が発見された場合には、売主の責任と負担において対処する旨が定められているため、買主Xが6か月経過後も売主Yに契約不適合責任を追及できるかが問題となりました。

すなわち、本事案の問題点は、当該契約書の条項によって、商法526条の適用が排除されるかという点です。

⑷ 判決の要旨

本事案について、裁判所は、①契約書の文言上、土地の引渡し後も土壌汚染が発見された場合には売主が責任を負うことを規定しており、他方、引渡し後の責任の存続期間については制限がないこと、②買主Xが土地受領後に「遅滞なく」土壌調査を行うことは、当事者間において想定されていなかったと認められることを理由に、商法526条の適用は排除されていたと解するのが相当であると判示しました。

⑸ 売主Yの対応例

本件では売主Yの主張は認められませんでしたが、売主Yとしては、契約書の条項をどのような文言にすればよかったのでしょうか。

売主Yの対応としては、①商法526条の適用が排除されないことを明記しておくこと、②売主の責任期間や検査・通知義務を明記することが挙げられます。

⑹ 本事案から学べること

契約書において、法令の適用を排除する旨明記していなかったとしても、規定の内容によっては、当該法令の適用を排除する趣 旨であると解釈される可能性があります。

そこで、契約書のチェックを行う際には、契約書の文言が明確になっていないことによって、紛争が生じるおそれがあること、契約締結時に当事者の認識が一致するよう十分に協議し、契約書に明記をしておくことでリスクを回避できることを意識するようにしてください。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

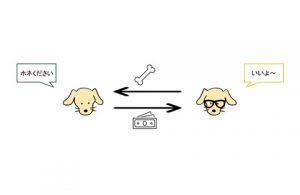

今回は、私たちにとって最も身近な契約の一つである売買契約についてご説明します。

1 売買契約とは

Q:法律では、どのように売買契約は定められているのですか?

A:売買契約とは、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる契約です(民法555条)。

以下のイラストは、売買契約の成立を簡単に示したものです。

Q:わが社では、特定の取引先と頻繁に取引を行っていますが、その都度、売買契約を締結しなくてはなりませんか?

A:売買取引基本契約を締結するのがよいでしょう。売買取引基本契約では、継続的に売買を行う場合に、両者間の売買契約に共通して適用される、基本的な取引条件を定めます。 個別の契約条件は、個々の商品を発注する際に別途締結する個別契約や発注書・請書などにより定めます。

売買取引基本契約では、売買の目的物や契約不適合責任といった取引の基本的な条件を定めて、個別契約では、納期や金額といった個別の取引条件を定めます。

2 契約不適合責任とは

Q:契約不適合責任とはどのようなものか教えてください。

A:契約不適合とは、目的物がその種類・品質・数量に関して、契約の内容に適合しないことをいい、契約不適合責任とは、納品された目的物に、契約内容と異なる点があることが判明したときに、売主が負担する責任を指します。

Q:契約不適合を発見した場合は、どのような請求ができますか?

A:買主は、契約不適合を発見したときは、売主に対して、①履行の追完(目的物の修補・代替物の引渡し・不足分の引渡し) ②代金減額 ③損害賠償 ④解除といった対応を請求することができます(民法562条、563条、564条)。

Q:契約不適合はいつまで追求できるか教えてください。

A:契約不適合がいつまで追求できるかは、契約不適合の内容によって異なります。

①目的物の種類・品質が契約の内容に適合しない場合には、買主は、その旨を1年以内に通知しなければ、権利行使ができません。旧民法では1年以内に権利行使(解除や損害賠償の請求)をしなくてはなりませんでしたが、現行民法では不適合の事実の通知で足りることとなりました。

ただし、売主が引渡しの際に不適合があることを知っていた場合や、売主が重過失により不適合を知らなかった場合には、売主を保護する必要性が乏しいため、買主は通知をしていなくても、一般的な消滅時効の期間内であれば、契約不適合責任を追及することができます。

②目的物の数量・権利が契約の内容に適合しない場合には、買主は、期間の制限なく、権利行使ができます。旧民法では1年の期間制限がありましたが、消滅時効の一般原則によることになったので、消滅時効の期間には注意してください。

なぜ数量・権利に期間制限がないかというと、数量が不足していることや、目的物に担保物権等が付着していることは外見上明らかなので、売主としてはいつ請求されてもそこまで不利益にはならないからです。

※消滅時効(民法166条)

債権は、権利を行使できることを知ったときから5年、権利を行使できるときから10年間行使しないときは、時効によって消滅します。

買主が数量不足などに気づいたら、その時点から5年が経過した時点で時効が完成します。一方で、権利を行使できることに気づかなくても、客観的に権利行使できる状態になってから10年が経過すると時効が完成します。

Q:商人間で売買をするとき、契約不適合の期間はどうなりますか?

A:①買主側で遅滞なく目的物の検査を行い、②-1検査により発見された契約不適合については、直ちにその旨を通知すること、②-2検査により直ちに発見できなかった契約不適合 が、6か月以内に発見された場合、直ちにその旨を通知することが必要です(商法526条)。

6か月以内に契約不適合を発見できなかった場合は、買主は権利行使ができません。なお、①での遅滞なくとは、人手不足などの買主の個人的な事情は考慮されません。

このように商人間の売買が民法の規定より厳しい理由は、商取引を迅速に行うためと、買主が商人であれば専門的な知識を有するため、このような義務を課しても負担とならないと考えられたためです。

商人はあらゆる物品について専門的な知識を有するわけでありませんが、専門的知識を有していない物品の売買についても、商法526条は適用されるため、注意してください。

※「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」のイメージ

これらの用語は、行動までにかけてよい時間の長短によって使い分けられています。

「直ちに」は「即時に」、「速やかに」は「可能な限り早く」、「遅滞なく」は「事情の許す限り早く」といったイメージを持っていただけるとよいです。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回は製造業で注意すべきポイントについて、Q&A形式で説明したいと思います。

1―1 秘密保持契約

Q:秘密保持契約の原案をチェックするとき、どのような点に注意して検討すべきでしょうか?

A:相手方との取引実態や開示予定の秘密の重要性などを踏まえ、契約の目的、秘密情報の定義、開示先の例外、契約の有効期間などの条項について、慎重に検討することが必要です。ネットではたくさんの秘密保持契約書のひな型を見ることができますが、内容を確認せずに確認するのは避けましょう。

Q:秘密保持契約の目的で注意すべきポイントは何ですか?

A:目的の範囲が広すぎると秘密保持義務を課した意味が弱まる一方で、狭すぎると目的外利用になるケースが増えてしまうので、バランスが求められます。

Q:秘密情報の範囲は、どのように定めたらよいでしょうか?

A:自社が主な開示主体であれば、広く設定したほうが一般的には有利です。一方で、相手方が主な開示主体であれば、秘密の範囲を明確かつ限定するために「秘密」の記載などで特定を要するとしておくべきです。

Q:秘密保持契約の有効期間の定めで気をつけるべき点はありますか?

A:開示済みの秘密情報を保護するために始期と終期には注意してください。

契約を締結する前に秘密情報の受け渡しがある場合は、始期を契約締結時としてしまうと、契約締結前に受け渡しがなされた秘密情報が契約で保護されなくなってしまいます。

※過去のコラムでも、秘密保持契約書を取り扱っておりますので、そちらも併せてご参照ください。

1-2 1回限りの契約

Q:1回限りの契約でも、契約書を作成しないといけませんか?

A:契約は、一般的には申込みと承諾の意思表示の合致で成立するため、契約書の作成は必須ではありません。注文書と請書でも契約は成立します。

しかし、注文書に記載されている契約条項の内容を確認せずに請書を送付すると、その内容で契約が成立してしまうので注意が必要です。

注文書に規定しない事項については、民法または商法などの任意規定が適用されることになるので、自社にとってそれらの規定よりも有利な規程を盛り込むことができるかという観点で検討します。

下請法の適用がある場合には、書面の交付や支払期日の定めなど、別途義務が生じるので下請法の適用対象であるかには注意をしてください。

1-3 取引基本契約書

Q:基本契約書を取り交わす意義は何ですか?

A:同一の当事者間で反復継続して同種の取引を行う際には、特別の事情がない限り、あらかじめ定められた同じ内容で取引をすることが簡便です。

また、基本契約書を取り交わすことで、当事者が不特定多数の相手と取引を行う際に、一括して共通の対応をすることも可能となります。

個別の取引ごとに異なる条項については、取引時に注文書・請書または個別契約で定め、共通事項は基本契約書をあらかじめ取り交わしておくことで、個別の取引のたびに契約書を取り交わす手間を省くことができます。

Q:自社ひな型を作成する場合の留意点は何ですか?

A:法令などに基づく制限が課される場合がある点が挙げられます。

例えば、下請事業者との契約では、下請法の規制にも留意する必要があります。

あまりに自社に有利な条項にすると、相手方から多くの修正を求められ、契約交渉が長引いてしまうおそれもありますので、有利にすればするほど良いというわけではありません。

Q:相手方ひな型を用いる場合の留意点は何ですか?

A:自社に不利な条項が含まれていても、全ての条項を修正するのは困難なので、修正を求める条項に優先順位を付けて交渉に臨みましょう。

自社が対応できない点、受け入れるとリスクが大きい点など、修正が必須な条項のために、重要度の低い条項は譲歩するなどのバランスが求められます。例えば、管轄裁判所が自社から遠い場合であっても、日本国内である限り対応できないということは考えにくいため、優先順位は低くなるといえます。

Q:力関係の差が大きく、相手方のひな型を受け入れざるを得ない状況である場合には、どのような手段が考えられますか?

A:保険をかけてリスクに備えておいたり、仕入れた商品を顧客に売却している事業者であれば、顧客との間の基本契約書と同様の内容の基本契約書を仕入先との間で結ぶなどの方法が考えられます。

1-4 印紙税

Q:印紙税とは何ですか?

A:印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や領収書などに課される税金で、印紙税法別表第一課税物権表に記載されている20種類の文書が課税対象です。

印紙税の負担者は、印紙税が課される文書を作成した人であり、原則として、「課税文書に記載された作成名義人」です。

印紙税法は、日本の国内法なので、その適用範囲は日本国内に限られ、課税文書の作成場所が国外であれば、印紙税は課されません。

Q:請負契約と委任契約はどのように区別しますか?

A:前提として、請負契約書は課税文書であり、委任契約書は不課税文書です。

契約書のタイトルではなく、実質的な内容からいずれにあたるかを区別しますが、委任契約であっても、受任者の報告義務の一環として、報告書の交付が必要とされる場合があるため、成果物の有無で区別をすることは困難です。

そこで、「仕事を完成することを約し」たかどうかについて、個別具体的に判断することになります。

2-1 知的財産権

Q:特許権の成立要件や効力について教えてください。

A:特許出願をし、特許庁における審査を経て特許査定され、特許料の納付をすることで、特許権の設定登録ができます。

特許権の登録がされると、特許庁により発行される特許公報により特許の内容が公開され、特許公報はインターネットなどで誰でも閲覧が可能です。

特許権者は発明品の製造・販売を独占することができ、第三者が特許権を侵害する行為をした場合には差止めや損害賠償請求をすることができます。

特許の内容が公開されることで、競合他社が製品開発時に特許の内容を回避させるなどといった事実上の抑制力もあります。

2-2 オープン&クローズ戦略

Q:オープン&クローズ戦略とは何ですか?

A:自社の技術について、技術内容が公開される特許として保護するのか(オープン戦略)、それとも秘密として管理してノウハウとして保護するのか(クローズ戦略)を決定するものです。

オープン戦略をとった場合、特許権の登録後は、特許公開制度により特許権の内容が公開され、模倣のリスクが発生します。また、特許権の効力は出願から20年なので、権利の有効期間満了後には第三者も合法的に特許権の内容を実施されるというリスクがあります。

一方でクローズ戦略をとり自社技術を営業秘密とする場合、市場が小さければ大きな利益は期待できないうえ、情報漏洩などに対する対策が必要となります。

これらを踏まえて、事業戦略に鑑みて、特許権登録をして独占・排他的効力を発生させるか、営業秘密として半永久的に秘匿するかを判断することが必要です。

Q:オープン戦略とクローズ戦略のいずれを採用すればいいか、判断軸はありますか?

A:他社の新規参入が見込まれない自社のコア技術については特許出願をせず営業秘密としてブラックボックス化し(クローズ戦略)、

他社の新規参入のリスクがある分野については他社に先んじて特許出願を行って競争優位性を確保し(オープン戦略)、

自社の製造キャパシティ以上に市場の拡大が見込まれる分野については特許権の積極的なライセンス・アウトによる市場の拡大とライセンス収益を実現することが望ましいです。

2-3 営業秘密

Q:不正競争防止法で保護される「営業秘密」の効果とその要件は何ですか?

A:「営業秘密」として保護されると、不正競争者に対する差止請求、損害賠償請求等ができます。

不正競争防止法における「営業秘密」とは、①有用性、②非公知性、③秘密管理性を全て満たすものです。

①有用性とは、その情報が客観的にみて、事業活動にとって価値があることです。

一般的には、非公知性・秘密管理性を満たす企業内の情報は、有用性も認められます。ただし、公序良俗に反する内容の情報は有用性が否定されます。

②非公知性とは、「当該営業秘密が一般的に知られた状態となっていない状態、又は容易に知ることができない状態」とされています。

リバース・エンジニアリング(既存の製品の分解や分析などを行い、その動作原理や製造方法、設計、仕様の詳細、構成要素などを明らかにすること)によって非公知性が欠如するかについては、「一般的な技術手段を用いれば容易に製品自体から得られるような情報」であれば非公知性を失うとされる一方、「専門家により、多額の費用をかけ、長期間にわたって分析することが必要であるもの」については非公知性が失われないとされています。

③秘密管理性は、3つの要件の中で最も重要とされています。

秘密管理性の判断において、判例の傾向としては、

㋐アクセス権者の限定・無権限者によるアクセスの防止(例:鍵のかかる棚に保管しておく、パスワードをかけておく)

㋑秘密であることの表示・秘密保持義務の設定

㋒組織的管理(㋐、㋑の措置が機能するように組織としての管理を行っていること)

の3つの管理を全て実行することが必要とされています。

2-4 職務発明

Q:職務発明制度について気を付けるべきポイントは何ですか?

A:前提として、会社は、従業員が行った発明を当然に特許出願できるわけではないため、特許を受ける権利を発明者から取得するなどしなければなりません。

あらかじめ従業員との契約ないし就業規則などに職務発明に係る特許を受ける権利の帰属について定めておけば、使用者は、職務発明に係る特許を受ける権利を、職務発明が完成した時点で原始的に会社に帰属させることができます。

発明報酬は、金銭に限らない相当の利益を与えることも可能です。しかし、確認の意味で譲渡証書などの書類を従業員から取得している会社や、金銭以外の報奨を追加していない会社も相当数残っているのが実情です。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

成果物に関する権利の帰属

⑴ 成果物に関する権利の帰属

委託業務の遂行過程で知的財産権が生じうる場合、何も定めがなければ権利の帰属をめぐって争いが生じるリスクがあります。そのため、権利の帰属先を明確に定める必要があります。

特許法や著作権法では、特許権や著作権などの知的財産権は、原則として発明者や著作物を創作した者に帰属します(特許法29条1項、著作権法17条、2条1項2号)。そのため、委託業務の遂行過程で知的財産権が生じた場合、特に定めがなければ、これらは業務を遂行した受託者に帰属することとなります。

委託者に有利にする場合には、委託した業務の遂行過程で生じた権利を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て委託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。

一方、受託者としては自らが遂行した業務の過程で生じた知的財産権を自由に行使できるよう、「本委託業務の遂行過程で生じる知的財産権は、全て受託者に帰属する」と定めるとよいでしょう。この場合、委託者には業務委託の目的の範囲内で使用権を許諾するという条項を入れること委託者の権利を確保します。

著作権法上、注意しないといけないこととして、翻案権(著作権法27条)と二次的著作物の利用に関する権利(同法28条)については、「権利を移転することを示さなければ、譲渡した者に留まると推定する」とされている点があげられます(同法61条2項)。

そのため、権利の帰属先を定める際に、「著作権(著作権法27条及び28条に定める権利を含む)」と明記する必要があることに注意してください。

⑵ 第三者の知的財産権の侵害について

委託者としては、成果物が、他人の知的財産権などの権利を侵害している場合、権利者からクレームや侵害訴訟等を提起されるリスクがあります。これを防ぐため、「成果物が他人の権利を侵害しないこと」を受託者が保証することを定めるとよいでしょう。これにより、万一、成果物が第三者の権利を侵害するものであったときは、受託者に契約違反を理由に、損害賠償や解除を求めることができます。

また、委託者が権利者から訴訟を提起された場合は、訴訟に応じなければならないなど、不利益を被るおそれがあります。

そのため、委託者としては、「第三者の権利に関する紛争が生じたときは、受託者がその責任と費用負担において当該紛争を処理し」、「委託者が紛争の当事者となった場合には、受託者は、委託者に対し、委託者が被った一切の損害を賠償しなければならない」と定めるとよいでしょう。

一方、受託者としては、成果物に、他人の知的財産権が含まれているかどうかを確認することができないなど、第三者の知的財産権を侵害する可能性を排除することが難しい場合は、「成果物が、第三者の権利を侵害しない」という条項を削除する必要があります。その上で更に、「成果物が、第三者の権利を侵害しないことを保証しない」と定めるとよいでしょう。ただし、これも経験上、相手方から「保証する」と修正を要望されやすい条項です。

業務遂行状況の報告義務

(1)民法の原則

民法では、準委任契約型の業務委託契約の場合、受託者は、委託者の請求に応じて、業務の遂行状況を報告しなければなりません(民法645条)。

一方で、請負契約型の場合は成果物を完成させるための手段は受託者に委ねられているため、受託者はこのような報告義務を負いません。

(2)報告義務に関する条項例

委託者としては、いずれの場合にせよ、委託した業務がどのような状況にあるのか、必要に応じて把握できるように、「受託者は、委託者の求めに応じて、本委託業務の遂行状況を委託者に報告しなければならない」と定めると有利です。

他方で、受託者としては、報告に応じることが難しい場合もあるため、このような報告義務を負わない旨を定めるか、そのような修正が難しい場合は、「必要な範囲で報告しなければならない」と定めるなど、報告する範囲を限定すると有利です。

また、委託者としては、期限までに業務を行ってもらう必要がある場合には、受託者が予定通りに業務を遂行することができないときは、早い段階で何らかの対応策を講じなければなりません。

そこで、「受託者は、本契約期間中に本委託業務を遂行することができないことが判明した場合、直ちに委託者に報告し、委託者の指示を受けなければならない」と定めるとよいでしょう。

(3)立ち入り検査に関する条項例

さらに、委託者として、受託者の業務の遂行状況をより適切に把握するため、「委託者は、本委託業務の遂行状況について監査をすることができ、必要に応じて、受託者の事業所において、立入検査をすることができる」と定めることもあります。

他方で、受託者としては委託者に監査権や立入検査を許容すると、営業秘密や顧客情報などが流出するリスクがあるため、このような定めは削除するか、削除が難しい場合には、「受託者の同意」や「受託者の事業に支障を与えないこと」を条件とするのが望ましいです。

再委託

(1)民法の原則

準委任契約においては、民法では、受託者は、「委託者の承諾」又は「やむを得ない事由」があるときでなければ、再委託することはできません(民法656条、644条の2 第1項)。一方で、請負契約においては、民法上、特に再委託は禁止されていません。

(2)再委託の承諾に関する条項例

いずれの場合にせよ、委託者としては、自らの知らないところで、受託者以外の他人に業務を遂行されたくない場合には、「受託者は、委託者の事前の承諾なく、再委託してはならない」と定める必要があります。このとき、同意の有無をめぐる争いを防ぐため、委託者の同意方式を「書面」とする旨を確認的に定めるとよいでしょう。

他方で、受託者としては、必要に応じて自由に再委託できるように、「受託者は、本委託業務の遂行に必要な範囲で、再委託できる」と定めると有利です。

(3)再委託先の責任に関する条項例

委託者としては、再委託を許容した場合には、再委託先が契約の定めに違反し、不利益をうける恐れがあります。これを防ぐために、「受託者は、再委託先に対して本契約上の受託者の義務と同等の義務を負わせる」と定めると有利です。

また、再委託先によって損害を被った場合に、受託者に民法上の債務不履行がなければ、損害賠償を請求できないおそれがあります。そこで、「再委託先によって委託者に損害が生じたときは、受託者も責任を負う」と定めることが望ましいです。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

今回はNDA(秘密保持契約書)に続いて、2回目の契約書の読み方に関する説明のその1です。

今回取り上げる業務委託契約書も、契約書チェックをする際によく見る契約です。

業務委託契約の法的性質

まず、法的な位置づけとして、業務委託契約は、準委任又は請負もしくはその中間的な契約として位置づけられています。

民法では、準委任契約では、委託者が「事務を処理すること」を受託者に委託し、受託者がこれを承諾することによって効力が生じます(民法643条、656条)。

一方、請負契約では、受託者が「成果物を完成させること」を約し、委託者がその結果に対して報酬を支払うことを約することによって効力が生じます(民法632条)。

事務処理というプロセスに重点を置くか、成果物の完成という結果に重点を置くかによって準委任に近い契約なのか、請負に近い契約なのかという点が変わってきます。

まず、いずれの場合でもどのような業務を委託するのかを定めておく必要があります。

特に、業務内容をめぐる当事者間の認識の相違によってトラブルが生じることを防ぐため、どういった業務を委託するのか、具体的に定める必要があります。

このとき、委託者としては、依頼した業務を遂行するために必要となる雑多な仕事に関しても受託者に対処してもらえるよう、「その他委託業務に附帯関連する一切の業務」も業務内容として確認的に定めておくといいでしょう。

成果物の完成義務

上で説明したとおり、プロセスと結果のどちらに重点を置くかによって準委任に近いか、請負に近いかが変わってきます。

そして、結果に重点を置く場合には、委託者としては、成果物が契約の内容に適合しなかった場合に受託者に対して責任を追及できるよう、「受託者は成果物を完成させる義務を負う」と定めるとよいでしょう。

一方、受託者としては、成果物を完成させることができるかどうかが分からない場合は、「受託者は、成果物の完成義務を負わない」と定めるとよいですが、このような条項があると完成義務を負う内容への修正の要望が生じることも多いです。

法令等の遵守義務

また、委託者としては、委託者が遵守すべき法定等の規則を受託者にも遵守させた上で業務を遂行させることができるよう、「受託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則を遵守しなければならない。」と定めることがあります。

一方、受託者としても、法令遵守はある意味当然の義務とはいえますが、業務を遂行するにあたって、どのような規則を守る必要があるのかを明確にするために、

「委託者は、本委託業務の遂行に関して委託者に適用される法令等の規則の内容を通知しなければならない」と定めることもあります。

⑴ 民法の原則

委託料をめぐってトラブルにならないように、金額を明確に定める必要があります。

また、契約が途中で終了したときのトラブルを防ぐため、「委託料が履行割合に応じて発生するのかどうか」を定めておくとよいでしょう。

民法では、準委任契約でも請負契約でも、委託者の責任によらずに、契約が途中で終了したときは、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません(民法656条、648条3項、648条の2第2項、634条)。

なお、これは、受託者の責任で契約が途中で終了したときも同様です。

一方、委託者の責任で契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません(同法536条2項)。

⑵ 委託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正

上で述べたように、民法では、委託者の帰責性によって、契約が途中で終了したときは、委託者は報酬の全額を支払わなければなりません。

そのため、委託者に有利にする場合には、委託者の責任で契約が終了した場合でも、履行割合に応じて報酬を支払えば済むように、「委託者の帰責事由によって本契約が終了した場合、委託者は、履行割合を乗じた金額を受託者に支払う」と定めるとよいでしょう。

一方、受託者に有利にする場合には、自らに責任がない限りは報酬の全額を請求できるように、「受託者の帰責性によらずに契約が途中で終了したときは、委託料の全額を請求できる」と定めるとよいでしょう。

民法の規定通りとする場合は、「委託者の帰責事由によって、本契約が終了した場合、委託者は委託料の全額を支払う」と定めておきます。

⑶ 受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときの修正

民法では、受託者の責任によって、契約が途中で終了したときであっても、委託者は履行割合、もしくは仕事の結果のうち可分な部分の給付によって受けた利益の割合に応じて、報酬を支払わなければなりません。

委託者としては、受託者の帰責性によって契約が途中で終了した時は、報酬を支払わなくても良いように、「受託者の帰責性によって契約が途中で終了したときは、委託料は発生しない」と定めるとよいでしょう。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

※本コラムは2023年9月実施の法律事務所のミニセミナーの内容をもとに作成しております。

秘密保持契約書(NDA)の締結のタイミング

「まずはNDAを結んでから進めましょう。」

大手企業からこのような話を受けた時どうしますか。

え、NDAって何?具体的な話をしていないのに、もう契約を締結するの?

NDAを締結するときの注意点は?

色々悩みはつきないですね。

売買などの取引をする場合や資本提携、共同研究など、何らかの関係性を持つ(契約を結ぶ)かどうか具体的に検討をするときに、事前に相手に自社が有する秘密情報を開示することがあります。この場合に、相手に秘密情報を厳格に取り扱ってもらうために締結するのが秘密保持契約です。

秘密保持契約書のことをNDAという言い方をすることもありますが、これは、No Disclosure Agreementの略です。こちらの方がスマートな言い方なので、スタートアップ企業の方は、NDAという言い方をする方が多いように感じます。

まず、秘密保持契約書を締結するタイミングですが、上に書いたように相手方と具体的な関係性を持つ前の検討段階に提供する秘密情報を守ることを目的に締結するので、取引を検討してもらう段階、秘密情報を提供する前の段階に締結をする、というのが一般的です。

大きな企業と取引や実証実験、資本提携などの話が具体化してくると、大企業側から秘密保持契約書の締結を求められて、このまま締結していいのかどうか悩まれる方も多くいらっしゃるように思います。

秘密保持契約書(NDA)のチェックの前提

「こちらから情報を出す方ですか。それとも、こちらが受け取る情報もありますか。」

秘密保持契約書を確認する際に、私がまず確認する事項です。

秘密保持契約書を確認する上で最初に確認しなければならないのは、自社が情報を提供する立場にあるのか、情報を受領する立場にあるのか、それとも、情報の提供も受領もどちらもするのか、という点です。

一般的にスタートアップ企業が、自社の商品やサービスを大企業に提案して、サービスの導入や販売代理などを検討してもらう場面においては、情報を開示する立場になることが多いと思います。一方で、大企業が検討している個別のプロジェクトに対して、自社のサービスを組み込んでもらうというような場合には、大企業が検討しているプロジェクトの内容について情報の開示を受ける一方で、自社のサービス内容については情報の開示を行うことになり、双務的な開示ということになります。

私が利用しているAIによる契約書のリーガルチェックシステムであるLegal Forceでは、契約書のひな型など書式が1000種類以上用意されていますが、秘密保持契約書だけでも多数のひな型が用意されています。M&Aの検討や業務提携の検討など、目的に即したひな型もありますし、今説明したように、情報の開示者が一方のみなのか(一方開示型)、双方ともが情報の開示者となるのか(双方開示型)に即したひな型が用意されています。一方開示型の秘密保持契約書については、情報の開示側有利、受領者側有利のひな型まで準備されており、秘密保持契約書だけ見ても、契約上の立場や場面に即した契約書を意識しなければならないということが分かります。

また、契約締結時に意識してほしいことは、提示された秘密保持契約書が双方とも情報の開示者となる双方開示型の契約書であったとしても、実際には、自社のみが情報の開示を行う場合には、情報の開示側として契約書を確認する必要がありますので、自社の立場を守るためにどのようなことに留意すべきか、以下に説明していきます。

Legal Forceの活用については、こちらもご覧ください。

秘密情報とは何か

「そもそも秘密ってなんですか。」

さて、秘密保持契約書に定める「秘密」とは何でしょうか。秘密保持契約書を見ていると大きく、2つの秘密の定義の類型があります。1つ目は、開示されたものは全て秘密情報とする考え方です。もう1つは、開示された情報のうち、秘密であることを明示したものに限定する考え方です。

以下に定義例記載してみます。

(広い秘密情報の定義)

本契約において秘密情報とは、媒体及び手段のいかんを問わず、情報開示者が情報受領者に開示又は提供する技術、営業、人事、財務、組織その他の事項に関する一切の情報を意味する。

(限定した秘密情報の定義)

本契約において秘密情報とは、書面、電磁的記録媒体、その他の媒体に化体して情報を開示する場合には、「秘密」「秘」「Confidential」等の表示を付すことによって秘密情報である旨を明示した情報を、口頭で情報を開示した場合には、情報開示者が開示の際に情報受領者に対して、当該情報が秘密である旨を口頭で明示し、かつ当該開示を行った日から10日以内に秘密情報の内容及び秘密情報である旨を明示した書面にて通知した情報を、いう。

情報を受領した者が守るべき秘密とは何か、当事者間での認識の相違が生じないよう、秘密情報の範囲を明確に定める必要があります。

では、上の2つの秘密情報の定義のうち、どちらの定義を選ぶのが良いのでしょうか。この判断にあたっては、自社が秘密情報を開示する立場なのか、それとも秘密情報を受領する立場なのか、を意識する必要があります。

情報を開示する者としては、自社の秘密情報を広く保護の対象とするためには、情報受領者に開示した全ての情報を秘密情報とする方が有利です。そのため、秘密情報の定義としては、前者の定義が好ましいこととなります。

逆に、情報を受領する者としては、自社に課される守秘義務の範囲をなるべく限定したいので、秘密情報の範囲を限定した後者の定義の方が有利です。後者の定義の場合、情報の受領者は、『 秘密 』や『 Confidential』 などの秘密であることが示されている情報に限って守秘義務を負えば足り、秘密情報として保護する必要のない情報に関してまで守秘義務を負うことを防ぐことができます。

また、口頭によって開示された情報については、媒体がないため、『 秘密 』や『Confidential』などと表示をすることができないため、受領者がどのような情報に関して守秘義務を負うのかが明らかではありません。そのため、情報受領者にとっては、守秘義務を負う範囲を明確にするためにも、「情報開示者が、開示後、書面にて秘密情報である旨を明示した情報」と明確化しておくことで、どのような情報について守秘義務を負うのかが明らかとなります。

秘密情報の複製

「受け取った資料はコピーをとってもいいんですか。」

(秘密情報の複製等を禁止する条項例)

情報の受領者は、秘密情報を複写、複製、改変等してはならない。

(秘密情報の複製を承諾制とする条項例)

情報の受領者は、事前に情報の開示者の書面による承諾を得た上で、秘密情報の開示目的のために必要な範囲においてのみ秘密情報を複製することができる。

(秘密情報の複製を認める条項例)

情報の受領者は、必要な範囲において秘密情報を複製することができる。

文書や電磁的記録媒体などで受領した情報については、コピー(複製)を行えるかどうかという点も問題になります。秘密情報の複製について特に定めがない場合には、情報の受領者は、秘密保持契約上の他の義務に反しない限り、自由に秘密情報を複製することができるというのが原則です。

しかし、情報の開示者からすると、情報の受領者が自由に秘密情報を複製できることになると、情報の受領者が秘密情報を漏洩させるリスクが高まるため、複製を制限しておきたいと考えるでしょう。そのため、情報の開示者の立場からすると、1番目の複製等を禁止する条項案のように、「秘密情報を複製等してはならない」と定めるか、もしくは、2番目の複製等を承諾制とする条項案のように「複製等をするときは開示者の同意を得なければならない」と定めておくとよいでしょう。

一方、情報の受領者の立場からすると、社内での検討や外部の者に共有する必要があるなどの理由により秘密情報の複製を予定しているときは、3番目の複製等を認める条項案のように、「開示目的のために必要な範囲において秘密情報を複製等できる」と定めておくとよいでしょう。

第三者への開示

(第三者への開示)

情報の受領者は、秘密情報の開示目的のために必要な範囲内において、親会社、子会社、兄弟会社、その他関連会社、自己及び関連会社の役員及び従業員、業務委託先並びに自己及び関連会社が依頼する弁護士、公認会計士、税理士、その他のアドバイザー(総称して以下

「役職員等」という。)に対して、秘密情報を開示できる。

秘密情報の受領者は、守秘義務を負うため、基本的には契約当事者以外の第三者に秘密情報を開示することはできません。しかし、受領者は、秘密情報の開示目的の達成のために、第三者に秘密情報を開示する必要がある場合があります。第三者とは、具体的には、関連会社、業務委託先、弁護士などのアドバイザー、自己及び関連会社の役員及び従業員などが考えられます。

情報の受領者としては、このような第三者に秘密情報を開示することを予定している場合は、「それらの第三者には、開示者の事前同意なく、秘密情報を開示できる」と定める必要があります。一方、情報の開示者の立場からすると、関係者とはいえ、第三者に開示されると情報が漏洩する可能性が高まるので、第三者への開示については限定的、もしくは、禁止してほしいと考えるでしょう。

秘密情報の返還・破棄義務

「受け取った情報は検討した後はどうすればいいんでしょうか。」

(情報の開示者に有利な条項案)

1.情報の受領者は、本契約終了後又は情報の開示者からの請求があった場合は、開示、提供された秘密情報について、原本及び複製物を返還又は廃棄等必要な措置を講じなければならない。

2. 情報の受領者は、情報の開示者が請求した場合には、速やかに前項に基づく廃棄等がなされたことを証明する書面を情報の開示者に対して提出しなければならない。

(中立的な条項案)

情報の受領者は、本契約が終了したときは、情報の受領者は保持する秘密情報を速やかに返還又は破棄する。

情報の開示者の立場からすると、秘密情報が情報の受領者から漏えいすることを防ぐために、受領者に対して、一定の場合に、秘密情報を返還または破棄することを義務づけたいと考えるのが通常だと思います。1番目の情報の開示者に有利な条項案のように、「情報の受領者は、開示者から請求があったときは、秘密情報を返還・破棄しなければならない」と定めると、情報の開示者は、必要な場合にはいつでも秘密情報の返還・破棄を求めることができます。また、秘密情報を複製することを認めている場合には、複製物も返還や破棄の対象とする必要もあります。

一方、受領者としては、情報の開示者から要請があった場合にはいつでも秘密情報を返還しなければならないとすると、情報の開示者からいつ返還を求められるかが分からず、開示目的を達成できないおそれがあります。そのため、このような規定は削除するか、削除が難しい場合は、本契約が終了したときなどに限定して秘密情報の返還・破棄義務を定めるとよいです。

秘密情報を返還・破棄したことの証明書の発行義務

秘密情報の受領者は、自分の事業所などの管轄内で秘密情報を破棄することが通常であるため、開示者は、本当に秘密情報が破棄されたかどうかを確認することができません。

そこで、開示者としては、秘密情報の管理を徹底するために、「受領者は、開示者が要請した場合には、秘密情報を破棄したことの証明書を発行しなければならない」と定めると有益です。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

これから定期的に契約書の読み方に関するセミナーを実施したり、コラムの投稿を行いますが、契約書全体に共通する基本的な読み方について少し記載をしてみたいと思います。

契約書のチェックポイント

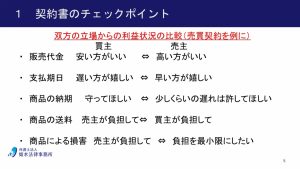

まず契約書の一般的なチェックポイントですが、以下の3つを意識してください。

1つ目に、自分たちの立場がどのようなものであるか、例えば売買契約書であれば、買主側なのか、それとも売主側なのか、これを意識する必要があります。

そして2つ目に、自分たちの立場に合わせて考えた時に、契約書が有利なのか不利なのか、判断する必要があります。

しかし、契約書が1つあるだけではなかなかそれが有利なのか、不利なのか、わからないことも多いと思います。

そこで契約書を読む上で比較となる雛形があると、そのひな型との違いを意識しながら、自分たちにとって有利なのか不利なのかということが検討しやすくなります。

その意味でも普段から自分たちの会社で使う雛形を整備しておくというのは非常に重要なことです

少し我々の事務所の宣伝にはなってしまいますが、我々の事務所ではリーガルフォースという契約書のAI審査プラットフォームを導入しているのですが、このプラットフォーム上では、全部で1000以上の契約書類等の雛形が準備されていて、このような雛形を利用することで、

契約業務を円滑に進めることができます。

→Legal Forceの活用についてはこちらをご参照ください

3つ目に契約書というものは相手方との関係に左右されるものであることを意識しておかなければなりません。そのためどんなにこちらに有利な契約書にしたいと思ったとしても、相手が納得しなければ締結できません。特に相手方の方が力関係が強い場合には、こちらが望むような契約が締結できないこともあります。そのため、自分たちの立場から見てどこの条項は譲歩することができて、どこの条項が譲歩することができないのか検討する必要があります。

売買契約書を例にした契約書のチェックイメージ

それでは実際に自分たちの立場から見て、契約書の条項がどのようになると良いのかイメージを見てみたいと思います。今回はわかりやすいように売買契約を例にとって説明いたします。

例えば、売買契約の場合、チェックする項目はいくつかありますが、わかりやすいものを挙げると、例えば支払期日がいつなのか、という点を見ても、買主の立場からすると、なるべく支払い期日が遅い方が資金繰りの関係では良いのですが、

逆に売主の立場からすると、自身の仕入先や原材料の調達先に代金を払うことなどを考えると、資金繰りの関係からなるべく早く代金を回収したいということになります。

また、細かいところですが、商品の送料もお互い相手方に負担してほしいと思うでしょうから、買主の立場からすると売主負担で、売主の立場からすると買主負担で、という思いが生じます。

他にもいくつか項目を挙げていますが、このように買主と売主という立場で比較してみることで、それぞれが有利になる内容の違いから、同じ条項に関して違う要望が出てくるということがわかるのではないでしょうか。

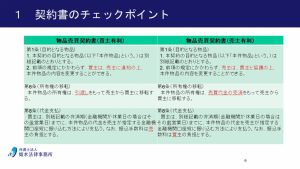

実際の条項例で立場の違いを見てみる

こうした違いというものを実際の条項で確認してみたいと思います。内容は少し変えておりますが、些細なところですが、第8条の代金支払いのところで、振り込み手数料をどちらが負担するかというところで、赤文字になってるかと思います。

この赤文字は右と左で内容が違うところを色付けしているのですが、実際に契約書をチェックする時も、自社の雛形とチェックする雛形と比較するイメージでチェックを行うと、自社に有利なのか、不利なのかというイメージを持ちやすくなります。

もちろん実際には契約書チェックの時にいちいち照合しているわけではありませんが、頭の中で、一般的な条項はどのようなものだろうとイメージしながら、我々はチェックしております。

比較の視点を持っていただくために条文を見ていただくと、第1条のところで、目的物を変える際に、左の買主有利の規定だと「買主は、売主に通知の上」と通知すれば一方的に変更できる内容となっています。

一方、売主の方は「売主は、買主と協議の上、」となっていて、協議をしないといけない、という条項になっています。

実はこの条項はあえて若干不明確な内容にしてみました。

この条項を読んだときに「協議」をした後、合意をする必要があるかどうか、読み解けますでしょうか。

このように、契約書チェックを行う際は、有利不利を考えるということもありますが、不明確なものを明確にする、という作業も生じます。

今回は、契約書をチェックする際の3つのポイントと具体的なイメージを見てもらいました。

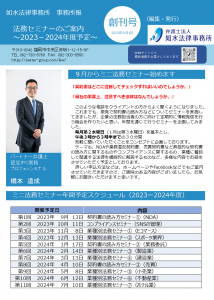

これから定期的に様々な契約についてコラムを書いていきますし、契約書に関する無料ミニセミナーも行っていますので、如水法律事務所のHPを時々ご覧になっていただけますと幸いです。

2023年9月から2024年7月までのスケジュールはこちらをご確認ください。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。