令和8年1月1日から施行される「中小受託法」(改正下請法)の主な改正点と、それに伴う実務対応のステップについて説明いたします。

主な改正ポイントとして、以下の6点について説明します。

- 「下請」等の用語の見直し

- 下請法の適用基準の追加(従業員数基準の導入)

- 一方的代金決定の禁止規定の追加(価格協議の義務化)

- 下請代金等の支払条件の見直し(手形払いの原則禁止)

- 物流分野における下請法の適用対象取引の拡大

- その他(細かな変更点)

①「下請」等の用語の見直し

まず法律の名称自体が変わる点が大きな特徴です。これまで「下請法」と略されてきた「下請代金支払遅延等防止法」は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」という名称に改められます。通称としては「中小受託法」と呼ばれます。

名称変更の背景には、「下請」という用語が発注者と受注者が対等な関係ではないという語感を与えるという指摘があり、用語の見直しも行われることになりました。

具体的には、これまで使用されてきた用語も以下のように変更されます。

- 「親事業者」は 「委託事業者」 に

- 「下請事業者」は 「中小受託事業者」 に

- 「下請代金」は 「製造委託等代金」 に

企業としては、契約書や社内規定などで使用している用語を、この新しい用語に合わせて見直すことが推奨されます。

② 適用基準の追加

適用基準の追加は、「下請法逃れ」と呼ばれる、法の適用を意図的に免れる行為に対応するために行われました。

これまでの下請法では、適用対象となる取引の範囲は、事業者の資本金の額と取引内容の2つの要件で定められていました。しかし、会社法における資本金制度の柔軟化や減資手続きの緩和が進んだ結果、事業規模が大きな事業者であっても、少額の資本金で会社が設立されたり、減資によって法の適用対象から外れたりする事例が指摘されていました。

この問題を解決するため、中小受託法では、従来の資本金基準に加えて、常時使用する従業員数を新たな適用基準として追加しました。

具体的な基準は以下の通りです。

- 物品の製造・修理委託および政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合:

◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が300人超」 で

◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が300人以下」 の場合

- 上記以外の情報成果物作成・役務提供委託を行う場合:

◦委託事業者(旧親事業者)が「常時使用する従業員数が100人超」 で

◦中小受託事業者(旧下請事業者)が「常時使用する従業員数が100人以下」 の場合

この従業員数基準の追加により、これまで下請法の適用対象外だった事業者との取引が、新たに適用対象となるケースが大幅に増加すると予測されています。企業としては、自社の取引先について、新たに中小受託事業者に該当する企業がないか、従業員数を確認し、対象取引を洗い出す作業が急務となります。

③ 一方的代金決定の禁止、価格協議の義務化

一方的代金決定の禁止は、近年の物価高騰やコスト上昇、特に労務費、原材料価格、エネルギーコストなどの上昇局面で、価格転嫁が適切に行われない問題に対応するために新設されました。

現行の下請法にも「買いたたき」を禁止する規定はありますが、これは「通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること」を禁止するものでした。しかし、単価等の見直しをせずに下請代金を据え置く行為は、それだけでは直ちに代金が引き下げられる場合にあたらないこともあり、買いたたきの要件に該当しない場合もありました。これが下請事業者の経営を圧迫しているという指摘がありました。

そこで、中小受託法では、委託事業者(旧親事業者)と中小受託事業者(旧下請事業者)との間で実行的な価格交渉がなされることを確保するという観点から、新たな禁止規定を追加しました。

具体的には、中小受託事業者の給付に係る費用の変動が生じた場合などに、中小受託事業者から価格協議の求めがあったにもかかわらず、委託事業者が以下の行為を行うことを禁止します。

- 協議に応じないこと

- 協議において中小受託事業者が求めた事項について必要な説明や情報を提供しないこと

- 一方的に製造委託等代金の額を決定すること

これらの行為によって中小受託事業者の利益を不当に害することが禁止されます。つまり、これまでは価格が「著しく低い」場合に問題とされていましたが、今後は価格決定プロセスにおける不当な行為も規制されることになります。

委託事業者には、価格協議の要請があった際には適切に応じ、必要な説明や情報を提供し、一方的な決定を避ける義務が生じます。これを怠ると、公正取引委員会から是正勧告を受け、企業名などが公表される可能性があります。

④ 支払条件の見直し

支払条件の見直しは、中小受託事業者の資金繰りを改善し、より確実な代金受領を目的としています。

これまで下請法の下では、手形やファクタリング、電子記録債権などを用いた支払いが認められていました。

しかし、政府は令和3年の閣議決定で約束手形の利用廃止を目標に掲げています。加えて、電子記録債権や一括決済方式による支払いでは、下請代金の全額を現金で受領するまでに、給付受領日から起算して60日を超える期間を要することが多いという問題点が指摘されていました。現行法では、支払期日は受領日から60日以内と規定されていますが、手形決済の場合、手形交付から現金化までにさらに時間がかかることが課題でした。

中小受託法では、これらの問題に対応するため、以下の変更が行われます。

- 支払手段として手形払いは認めないこととされました。

- 金銭以外の支払手段(電子記録債権、ファクタリング等)についても、支払期日までに製造委託等代金(旧下請

代金)の満額の現金と引き換えることが困難であるものは認めないこととされました。

これにより、委託事業者は、手形払いを廃止し、現金またはそれに準ずる、支払期日までに確実に現金化できる支払方法に切り替える準備が急務となります。

⑤ 物流分野への適用拡大

物流分野への適用拡大は、運送業務における取引の適正化を図ることを目的としています。

平成15年の下請法改正で、役務提供委託が対象取引に追加され、元請運送事業者と下請運送事業者の間の取引は下請法の対象となりました。しかし、発荷主(荷物の所有者や発注者)から運送事業者への運送業務の委託は、これまで下請法の適用対象外とされていました。これらの取引は独占禁止法に基づく「物流特殊指定」によって規制されてはいましたが、買いたたきや、契約にない荷役の無償強制、長時間の荷待ちといった問題が依然として高止まりしており、運送事業者が不利益を被るケースが多数指摘されていました。

これらの課題に対応するため、中小受託法では、「特定運送委託」を新たに下請法の適用対象取引とすることとされました。

「特定運送委託」とは、事業者が、業として行う販売、製造若しくは修理の目的物たる物品、または情報成果物が記載等された物品の販売等をした場合に、取引の相手方に対する運送の行為の全部または一部を他の事業者に委託する行為を指します。

⑥ その他改正点

上記の主要な改正点の他にも、いくつか重要な変更があります。

- 「製造委託」の対象物の追加: これまで対象物に含まれていなかった木型、治具等も、「製造委託」の対象物に 追加されることになりました。

- 減額された代金分の支払についても遅延利息の対象となること: 製造委託等代金が減額された場合、その減額された代金分の支払いについても、中小受託事業者の給付を受領した日から起算して60日を経過した日から支払をする日 までの期間について、遅延利息の対象とされます。

- 電磁的方法による書面交付の容認: 現行の下請法第3条に基づき交付が義務付けられている書面について、中小受託事業者(旧下請事業者)の承諾なくして電磁的方法により提供できるように変更されます。

- 是正済み違反に対する再発防止勧告: 委託事業者(旧親事業者)が中小受託法第5条に規定する禁止規定に違反した場合、たとえその違反行為が既に是正されていたとしても、公正取引委員会が再発防止策を勧告できるように規定が新設されました。

まとめ

これらの改正を踏まえて、企業、特に「委託事業者」が実務で気を付けるべきポイントと、契約書作成で気を付けるべきポイントをまとめとしてお話しします。

まず、取引で気を付けるべきポイントとしては、以下の点が重要です。

- 対象となる取引先の洗い出し

◦ 従業員数基準が加わったことで、これまで下請法の対象外だった取引先が新たに中小受託事業者となる可能性があります。

◦ また、特定運送委託の追加により、運送業者との取引も新たに法の対象となる可能性があるので、こちらも見直しが必要です。

- 支払手段の現状調査と改善

◦ 手形払いが原則禁止となるため手形を利用している場合は現金または振込での支払いに切り替える準備が急務です。

◦ 電子記録債権やファクタリングを使用する場合も、支払期日までに満額を現金化できるかを確認し、困難な場合は使用を停止する必要があります。

- 振込手数料負担の廃止

- 価格協議の社内フロー整備と記録管理

◦ 価格協議が義務化されたため、中小受託事業者からの価格改定の求めに対し、適切に協議に応じ、必要な説明・情報を提供できる社内フローを整備する必要があります。

- 社内規定・マニュアルの作成と周知

◦ 改正法に対応した社内マニュアルを作成し、新たな義務、禁止行為、罰則、リスクについて全従業員に周知徹底する必要があります。研修や定期的なフォローアップを通じて、社員の理解を深めることが推奨されます。

- 支払サイト変更に伴う資金調達の検討

◦ 手形支払いから現金払いに切り替える企業は、急な資金繰りに支障をきたす可能性があります。また、60日の支払期限厳守が求められるため、運転資金が圧迫されることも考えられます。

次に、契約書作成で気を付けるべきポイントです。

- 用語のアップデート

◦ 契約書、見積書、発注書などの書面において、「下請法」「親事業者」「下請事業者」「下請代金」といった旧用語を、改正後の「中小受託取引適正化法」「委託事業者」「中小受託事業者」「製造委託等代金」に変更する必要 があります。

- 必要的記載事項の確認と書面交付義務の対応

◦ 改正法第4条(旧第3条)に基づく書面交付義務や、第7条(旧第5条)に基づく書類作成・保存義務に対応できるよう、既存の契約書類の記載内容が十分か精査が必要です。

◦ 中小受託事業者の承諾がなくても電磁的方法による書面提供が可能となったため、その運用準備も検討できます。

- 支払条件の見直し

◦ 契約書において、支払期日を給付の受領日から60日以内と明確に定め、手形払いを禁止する旨を記載する必要があります。現金化が困難な電子記録債権やファクタリングも使用できない点を反映させましょう。

- 価格協議に関する条項の追加

◦ 価格協議の義務化に伴い、契約書に中小受託事業者の費用変動等に応じた価格協議の求めに応じる旨や、協議のプロセスに関する条項を設けることを検討するべきです。

- 遅延利息の適用範囲の確認

◦ 減額された代金についても遅延利息の対象となる点が追加されたため、契約書における遅延利息に関する規定も、この改正に沿って適用されることを認識しておく必要があります。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

フリーランス保護法と下請法の関係について見てみると、どちらも取引の適正という目的で共通していますが、規制や保護の対象が異なりますし、対象となる取引についても、フリーランス保護法は役務提供委託について自家利用役務が適用されるなど、保護対象の取引の範囲も広範という特徴があります。

フリーランス保護法3条では、取引条件を明示する義務が定められており、下請法3条でも同様の規制があります。

下請法3条では、書面により取引条件を明示する必要があるため、この書面を3条書面と呼んでいますが、下請法の場合、書面を電磁的方法で交付する場合、下請事業者の事前承諾が必要であるのに対し、フリーランス保護法では事前の承諾は不要です(ただし、書面交付を求められたら応じる義務があります。)。

支払期日については、60日以内という期間の設定については共通点が見られますが、フリーランス保護法では、再委託の場合の例外規定として、元委託の支払期日から30日以内という制限がなされています。

また、下請法では遅延利息として年14.6%の規定があるのに対し、フリーランス保護法ではそのような規定はありません。

禁止事項も共通点は多いですが、フリーランス保護法5条の禁止事項は、1か月以上の業務委託に適用されるという違いがあります。また、フリーランス保護法では有償支給原材料等の対価の早期決済および割引困難手形の禁止の規定はありません。

なお、下請法とフリーランス保護法は別個の法律ですので、それぞれの要件に該当すると両方が適用される点は注意が必要です。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

前回に引き続き、製造業で問題となる点をQ&A方式でご説明します。

3-1 下請事業者との契約

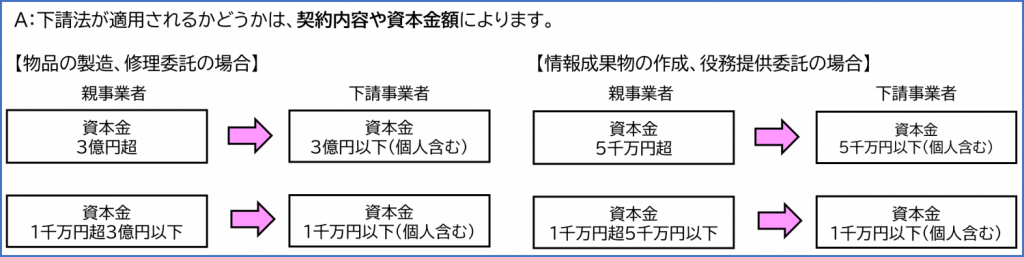

Q:下請法の適用対象について教えてください。

A:下請法が適用されるかどうかは、契約内容や資本金額によります。

Q:下請法上の義務、禁止行為は何ですか?

A:下請法上の義務として、①発注書面の交付義務、②支払期日(役務の提供から60日以内)を定める義務、③書類作成・保存義務、④遅延利息(年14.6%)の支払義務が挙げられます。

下請法上の禁止行為は、代金の減額、買いたたき(下請業者側に帰責事由がある場合を除く)、受領拒否、返本、不当な給付内容の変更及び不当なやり直し(下請業者側に責任がある場合を除く)等が挙げられます。

※下請法については、過去のコラムでも取り扱っておりますので、そちらも併せてご参照ください。

3-2 金型の製造委託

Q:金型の製造委託において、どのような点に配慮すべきですか?

A:金型の設計について特許権や実用新案権、意匠権による保護を受けようとしても、複数の要件を備えることが必要となります。また、金型自体は市場に流通しないため、流通製品から金型構造を推測できても、最終的に特許権等侵害を立証することは困難です。

著作権についても、「文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法第2条第1号)に相当するかはケースバイケースであるため、著作物と認められるかもケースバイケースということになりますし、金型やノウハウそのものは著作権の対象とはなりません。

したがって、知的財産権での保護はあまり現実的ではなく、不正競争防止法上の保護が受けられるように、ノウハウが含まれた金型図面等を営業秘密として管理することが考えられます。

Q:金型の製造委託について、発注企業側の留意点はありますか?

A:金型の製造を下請事業者に委託する場合には、下請法の適用があります。

金型図面などの無償提供その他図面開示の依頼をすることは、下請法に抵触するおそれがあるため、別途適切な対価を支払って買い取ったり、発注内容に金型図面などを含むことを明らかにする必要があります。

また、下請企業に対して、長期間にわたり実際にはほとんど使用しない金型を無償または相当な対価で保管させたり、当初想定していないメンテナンスなどを一方的な都合で行わせることも、下請法に抵触するおそれがあります。

中小企業庁でも、金型取引における下請法違反を問題視しているため、下請法違反には注意をしてください。

4-1 派遣労働者・偽装請負

Q:労働者派遣とは何ですか?

A:労働者派遣とは、派遣元と派遣労働者の間に雇用契約があり、派遣元と派遣先との間に締結される労働者派遣契約に基づき、派遣元が派遣先に派遣労働者を派遣し、派遣先は派遣元から委託された指揮命令の権限に基づき、派遣労働者を指揮命令するものです。

Q:派遣労働者を用いる場合の注意点はありますか?

A:派遣労働者を用いる場合には、派遣元企業が労働者派遣法上の許可を受けた事業者であることの確認をしましょう。

また、事業所単位と個人単位の派遣期間制限の管理を行うことも重要です。

事業所単位と個人単位の派遣期間制限は、いずれも3年が上限とされていますが、事業所単位は要件を満たせば更新が可能です。

Q:偽装請負とは何ですか?

A: 請負は一見すると労働者派遣と似ていますが、発注者と請負労働者の間に指揮命令関係がないという違いがあります。偽装請負は、形式的には請負契約ですが、発注者と請負労働者の間に指揮命令関係があり、実態としては、労働者派遣であるものを指します。

労働者派遣の場合には、労働者派遣法や関係法令により派遣先企業としての諸々の義務を課されることから、偽装請負を行う事業者が増えたという背景があります。

偽装請負と認められた場合じゃ、行政指導や勧告をはじめとする制裁を受けることになります。

Q:偽装請負とみなされないように注意すべきことを教えてください。

A:

①請負会社の労働者に直接業務に関する指示をしない

②業務時に着用する制服などは請負事業主に用意してもらう

③労働法令に基づく労働者に対する雇用主としての責任は請負事業主が負う

④業務遂行にあたり、発注者が所有する機械などを請負事業者に使用させる場合は、賃貸借契約を締結し、管理に関する責任分担を定めておく

といった点に注意してください。

4-2 不祥事対応

Q:会社に求められる不祥事対応を教えてください。

A:

①事実調査

証拠の確保、事実調査担当者の選定、ヒアリング、不正関与従業員に対する処分、第三者委員会の設置と公表などを行います。

②開示、公表、マスコミ対応

不祥事が発覚しても、直ちに開示・公表を行う義務は生じないのが原則です(上場会社の場合、役員・従業員による不正行為が適時開示事由に該当する場合があります。)

マスコミ対応を誤ると、不正行為の発覚以上に企業にレピュテーションリスクを増大させてしまうので、周到な準備と臨機応変な対応が求められます。

③取締当局や監督当局への対応

不祥事について自主的に当局に報告すべきか、いかなる報告内容とし、いかなる証拠を提出すべきかを検討します。ここでは、主張すべきことは主張しつつも、調査に全面的に協力し、証拠隠滅や調査妨害を疑われる行為をしないことが重要です。

④株主、監査法人などへの対応

対株主では、株主総会での質疑応答や個別問合せ、株主代表訴訟といった裁判に発展する可能性があります。

対監査法人では、不祥事の内容によっては上場廃止のリスクに直面しかねないため、有価証券報告書等の訂正等の処理が可能かどうかなどの確認をする必要があります。

Q:不祥事を予防するための取組みはありますか?

A:

①不正の芽の発見と対応

内部通報制度の仕組みを機能させる、業務改善を横展開する(同種のコンプライアンス違反が他の部署にも存在していないかのチェック)などを行います。

②コンプライアンスを重視する意識形成

経営層がコンプライアンスは重要であると口にしていても、普段からコンプライアンスを意識した行動をとっていないと、部下は経営層に忖度した態度をとり、コンプライアンスを意識しなくなるおそれがあります。

そこで、経営陣がコンプライアンスを重視した行動をとる、コンプライアンス違反事例を報告・共有するという意識を定着させるなどの取組みが必要です。

③不正の要因の解消

不正の機会、不正の動機、不正を正当化させる事情の3つが揃うと不正が起こるとされており、この3つは「不正のトライアングル」とも言われています。そこで、これらの3つの要因を解消することが重要です。

不正の機会の解消とは、不正を可能・容易にする客観的な環境をなくすことです。対策の例として、部署間の牽制や適宜の監査がなされるような体制とし、適宜の人材異動を実施するなどが挙げられます。

不正の動機の解消とは、従業員が不正行為をするしかないという考えにいたらないようにすることです。

例えば、売上目標・利益目標の達成や納期の遵守などについて従業員に過度のプレッシャーをかけないといったことです。

不正を正当化させる事情の解消とは、不正行為を正当化し、自ら納得させる事情(例:データを改ざんしても事故には直結しないから大丈夫、上司の命令だから…、長年このやり方でやってきたから…)をなくすことです。データ改ざんなどの不祥事は会社の価値を毀損し、取り返しのつかない結果を招くという認識や、上司の命令であってもコンプライアンスに反する場合は従ってはならないという認識を社内に定着させるといった取組みが効果的です。

4-3 ESG

Q:ESGって何ですか?

A: ESGとは、「Environment(環境)」、「Social(社会)」、「Governance(企業統治)」の3つの頭文字をとったものです。

国際社会で極めて大きな存在を占める企業が環境問題などを意識し「持続可能な成長」を行わなければ社会全体の持続的な発展・成長はないという強い問題意識に基づくものであり、これはSDGsにも共通します。

ESGやSDGsの課題に対応できていない企業であると判断された場合は、海外の大企業から取引を制限されてしまったり、投資家からネガティブな評価を受け、株価が下落するといったリスクがあります。

メーカーにとっての個別のコンプライアンス課題としては、紛争鉱物規制、奴隷労働・人身売買などの禁止といった規制が挙げられます。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。

※本コラムは2023年9月実施の顧問先企業向け動画配信の内容をもとに作成しております。

下請法のイメージ

それでは、下請法の概要について説明したいと思います。

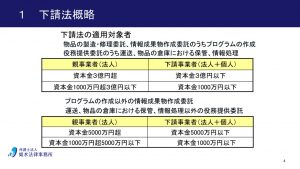

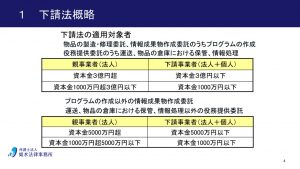

下請法が適用されるかどうかについては、

① 委託者と受託者の資本金の関係をもとに、適用対象者になるのかどうか、

② 適用対象の取引に該当するのかどうか、

という2点をまず把握する必要があります。

その上で下請法の適用対象者になった場合に、どのような規制が及ぶのかについて整理しておく必要があります。

それでは、最初に説明した1つ目のポイントである下請法の適用対象者がどのように整理されているのかについて見ていきましょう。

これは2つ目のポイントとしてあげた適用対象取引の類型に応じて大きく2つの類型に分けられています。

1つ目の類型として、

物品の製造、

修理委託、

情報成果物作成委託のうちプログラムの作成、

役務提供委託のうち運送、

物品の倉庫における保管、

情報処理

については

資本金が3億円超の会社が業務委託をする場合には、資本金3億円以下の会社や個人事業主が下請事業者に該当する。

資本金が1000万円超の会社が業務委託をする場合には、資本金1千万円以下の会社と個人事業主が下請事業者に該当する。

とされています。

たとえば皆さんの会社が資本金3千万円の場合には資本金1千万円以下の会社や個人事業主と上の内容での業務委託取引をする場合には、下請法の対象になります。

このように、下請法は、①資本金の額の関係と②取引内容、この2つに着目して下請法の対象となるかどうかを判断するということを意識してください。

2つ目の類型として、

プログラム作成以外の情報成果物作成委託、

運送・物品の倉庫における保管や情報処理以外の役務提供

という1つ目の類型に当たらない委託業務を依頼する場合には、

資本金5千万円超の会社が業務委託をする場合には、資本金5千万円以下の会社や個人事業主が下請事業者に該当する

資本金が1千万円超の会社が業務委託をする場合には、資本金1千万円以下の会社や個人事業主が下請事業者に該当する

とされています。

下請法の主な規制

では、上で説明した資本金の関係と取引内容の関係で、下請法が適用される場合にどのような規制が課されるのでしょうか。

下請法上の義務と禁止事項を説明していきます。

まず、下請法の主な義務として

①発注書面の交付義務

②支払期日を役務提供の日から60日以内にする義務

③ ②の支払い期日に遅れた場合、遅延損害金を14.6%払わないといけない

というものがあります。

①の発注書面については、下請法第3条に基づく書面であるため、3条書面と呼ばれることもあります。

この発注書面については、

・発注者と受注者の名称

・発注日

・委託内容

・納品日

・納品場所

・検査完了日

・下請代金の金額

・下請代金の支払期日

などを記載しなければならないものとされています。

②の支払期日について、役務提供の日から60日以内としなければなりませんが、よく見落としがちなものとして、

支払期日を月末締め、翌々月払いとしておくと、

例えば3月1日に納品されたものについて、3月末日に締めて、3月の翌々月の5月31日に代金を支払うことになります。そうすると納品の日から約90日後に支払うこととなりますので、下請法上違法な行為ということになってしまいます。

また③の遅延損害金についても、契約書の中で遅延損害金を民法所定の3%と定めていたりすることもありますので、この場合も厳密には下請法違反の契約書ということになりかねないため、下請法に配慮した契約書では、遅延損害金は3%とする、の後に、括弧書きなどで、「ただし、受託者が下請法上の下請事業者にあたる場合には遅延損害金を14.6%とする。」という条項が入っている場合もあります。

下請法の禁止行為の概略

次に下請法上の禁止行為ですが、

代金の減額や買いたたきの禁止

正当な理由のない受容の拒否

割引困難な手形の交付

自社製品の購入や利用の強制などが禁止されています。

主なものについては後で別途説明いたします。

下請法のよくある誤解

そして下請法の注意点としてよくある誤解も記載しておきます。

それは、仮に下請事業者が合意をしていたとしても、違法になることがあるということです。なぜ合意があってもダメなのかというと、下請法はもともと力関係の差が大きい親事業者と下請事業者の関係性に注目して下請事業者を守ろうという発想の法律です。

ですので、親事業者の言いなりになって合意を押し付けられる可能性があるということを考慮して、合意があってもだめな場合があるということになっています。

例えば、振込手数料の負担やボリュームディスカウント、いわゆるリベートのようなものについては、事前の合意があれば可能となっていますが、事後的には合意があってもできません。また支払期日を60日よりも遅くする定めは事前の合意があってもできません。

そして、こういった下請法の義務に反すると違反の事実を公表される恐れもありますので、マニュアル等を作成して担当部署に周知するということが必要となります。

下請法の適用関係の詳しい説明

では改めて、下請法の細かい部分を説明していきます。

まず、取引の内容と資本金の関係、この2つで下請法が適用されるかが決まるということを説明しました。

これに関するチェックポイントを1つずつ見ていきます。

先ほど説明した内容の繰り返しですが、

①物品の製造

②物品の修理

③プログラムの作成、

④運送物品の倉庫保管

については、資本金が3億円超の会社の場合、ここで「超」という言い方をしていますが、これは3億円を超える場合という意味です。

ですので、資本金が3億円ぴったりの場合には資本金が1千万円超3億円以下の会社として、資本金が1千万円以下の会社と個人事業主が下請事業者に該当することになります。

一方で、3億円を超える資本金の会社の場合、すなわち、資本金が3億1円以上の場合には、資本金が3億円以下の会社や個人事業主が下請事業者にあたることになります。

繰り返しになりますが、下請法は取引の内容と委託者と受託者の資本金の関係、この2つが下請法の対象となるかどうかのポイントです。ですので、仮に業務を委託する場合には、自社の資本金に応じて受託先が下請事業者に該当するかどうか資本金の金額をよく確認しておく必要があります。

あと、これは法律には規定がないのですが、親子会社の取引について、公正取引委員会は親会社が議決権の50%超を所有する子会社などの場合は運用上問題にしないという方針を明らかにしていますので、この点も覚えておくといいです。

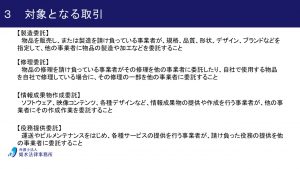

もう1つの類型は、上であげた取引に当たらない場合というもので、例えば、放送番組や広告の制作、商品デザイン、製品の取扱説明書、設計図面等の作成といったプログラム作成以外の情報成果物の作成や

ビルや機械のメンテナンス、コールセンター業務等の顧客サービス代行といった運送・物品の倉庫保管、情報処理以外の役務提供、こういった取引については、資本金の基準が変わるということになっています。

具体的には資本金が5千万円超の会社の場合には、資本金が5千万円以下の会社や個人事業主が、

資本金が1千万円超の会社の場合には、資本金が1千万円以下の会社や個人事業主が下請事業者にあたることになっています。

上のページを見ていただくと、対象となる取引にどのようなものがあるかということのイメージがつきやすいと思います。よく誤解が生じやすいものとして、OEM生産のようなものについても自社のロゴマークをつけるという点が業務委託に当たりますので、単なる売買契約とは異なり、下請法対象ということになります。そういったことに気をつけながら、挙げている取引例を参考にしていただきたいと思います。

製造委託について

次のページは製造委託についての説明で、こういったものが製造委託にあたるという例を4つほど挙げています。

1つ目が物品の販売を行っている事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合というもので、具体的には、

自動車メーカーが自動車の部品の製造を部品メーカーに委託する場合などがあります。

2つ目が、物品の製造を請け負っている事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合というもので、具体的には、

精密機器メーカーが、受注生産する精密機械に用いる部品の製造を部品メーカーに委託する場合などがあります。

3つ目が、物品の修理を行っている事業者がその物品の修理に必要な部品又は原材料の製造を他の事業者に委託する場合というもので、具体的には、

家電メーカーが、販売した製品の修理用部品の製造を部品メーカーに委託する場合などがあります。

最後の4つ目が、自社で使用・消費する物品を社内で製造している事業者が、その物品や部品などの製造を他の事業者に委託する場合で、具体的には、

製品運送用の梱包材を自社で製造している精密機器メーカーが、その梱包材の製造を資材メーカーに委託する場合などがあります。

修理委託について

次のページに来まして、修理委託については、修理を事業として行っている者が下請事業者に修理を委託する場合だけではなく、自社の物品について通常は自社で修理を行っているけれど、その一部について下請事業者に修理を委託する場合も、下請法対象になるという点が注意点です。

どういったものがあたるかというと、まず1つ目の修理を業として行っているというのは、たとえば、自動車のディーラーが自動車の所有者から依頼された修理を板金業者に委託したり、冷蔵庫の購入者が家電量販店に修理を頼んで、家電量販店が地域の電気屋さんに委託する、という場合があります。

一方で、2つ目の自社で使用している物品の修理というのは、たとえば、精密機器メーカーが、測定の機械を通常はメンテナンスの専門部署が行っているけれど、その一部を他の業者に委託する場合などがあります。

情報成果物の作成について

情報成果物については、まずプログラムがどういったものなのかという事を意識した上で、プログラムの場合とそれ以外の委託の場合のそれぞれで資本金の関係が異なっていましたので、その関係を押さえておきましょう。

その上で、情報成果物作成委託にどのようなものがあるかですが、

まず、1つ目は情報成果物を業として提供している事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合というもので、

具体的には、

ソフトウェアメーカーがゲームソフトやアプリケーションソフトの開発をソフトウェアメーカーに委託する場合などがあります。

2つ目が、情報成果物の作成を業として請け負っている事業者が、その情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合というもので、

具体的には、

広告会社が、クライアントから受注したCMの制作をCM制作会社に委託する場合などがあります。

最後3つ目が、自社で使用する情報成果物の作成を業として行っている場合に、その作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託する場合というもので、

具体的には、

家電メーカーが内部のシステム部門で作成する自社用経理ソフトの作成の一部をソフトウェアメーカーに委託する場合などがあります。

役務提供について

役務提供についてはイメージしやすいと思いますが、

具体例とすると、

自動車メーカーが、販売した自動車の保証期間内のメンテナンス作業を自動車整備会社に委託する場合などがあります。

役務提供について1つ注意点としては建設業に関する下請けは、下請法の対象ではなく、建設業法が適用されることがあります。

また、自社が事業として行っている行為を下請事業者に委託する場合ではなく、自社のために行っている業務を委託する場合には下請法の対象にはなりません。

例えば、運送業務を行っている会社が配送の委託を受けた場合で、梱包については、お客様から依頼されていないが、配送を行うためには梱包を行うことが必要であるため、これを梱包する事業者に依頼する場合などは、下請法の対象にならないこととなります。

下請法の禁止事項

次からは下請法が適用される場合にどういったことが禁止されるのかについて話していきたいと思います。

書いたたき

まず最初に買いたたきについてお話しします。

買いたたきとは、下請代金の額を決定する際に、通常支払われる対価と比べて著しく低い金額を不当に定めることを指します。

事前に不当に低い対価を定めるという点が後で説明する減額と異なり、減額はあらかじめ定められた金額から対価を減額させようとすることを指します。

どちらも下請法上の禁止行為ですが、買いたたきと減額ではその定義が違いますので、両者を比較しながら覚えておいてください。

まず、通常支払われる対価とは何かということですが、

① 同じような取引の給付の内容(又は役務の提供)について、その下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価(通常の対価)

② 通常の対価の把握が困難な場合は、例えば、その給付が従前の給付と同種又は類似のものである場合には、従前の給付に係る単価で計算された対価を通常支払われる対価として取り扱うもの

とされています。

そして、この通常支払われる対価より著しく低いかどうかについては、

① 著しく低いかどうかという価格水準

② 不当に定めていないかどうかという下請代金の額の決定方法や対価が差別的であるかどうか

等の決定内容で当不当を総合的に判断されます。

買いたたきに当たるかどうかは、「著しく低い」金額を定めるかどうかという曖昧な概念が使用されていますので、判断が難しいのですが、下請代金の決定の際に下請事業者と十分な協議をしたかというプロセス面の話も検討事項の1つになっていますので、その点も意識しておいてください。

減額について

次に減額についてですが、これはあらかじめ代金を定めていたにもかかわらず、この代金を減額するよう求めることを指します。ここに7つほど例を挙げていますが、キャンペーン目的で代金を変えないけど納品数を増加させて実質的に値下げをさせたり、単価を改定したけど、改定前に発注されたものについても遡及して適用させたり、振り込み代金を合意なく負担させたり、消費税を払わない等の行為が減額に当たります。

① 単価の引下げ要求に応じない下請事業者に対して、あらかじめ定められた下請代金から一定の割合又は一定額を減額すること

② 「製品を安価で受注した」又は「販売拡大のために協力してほしい」などの理由で、あらかじめ定められた下請代金から一定の割合又は一定額を減額すること

③ 販売拡大と新規販売ルートの獲得を目的としたキャンペーンの実施に際し、下請業者に対して、下請代金の総額はそのままにして、現品を添付させて納入数量を増加させることにより、下請代金を減額すること

④ 下請事業者との間に単価の引下げについて合意が成立し単価改定されたが、その合意前に既に発注されているものにまで新単価を遡及して適用すること

⑤ 手形払を下請事業者の希望により一時的に現金払にした場合に、その事務手数料として、下請代金の額から自社の短期調達金利相当額を超える額を減ずること

⑥ 下請事業者と合意することなく、下請代金を銀行口座へ振り込む際の手数料を下請事業者に負担させ、下請代金の額から差し引くこと

⑦ 消費税・地方消費税額相当分を支払わないこと

下請代金の遅延防止について

次に下請代金の支払い遅延についてですが、これは物品等を受け取った日から60日以内に代金を支払わなければいけないとなっています。この60日というのは、実務的には2ヶ月を指すとしていますので、31日の月が2ヶ月続いたとしても、例えば7月1日に納品されたものを、8月31日支払ったという場合であっても、7月と8月と31日ずつあって、61日後に支払ったとして支払い遅延に当たるということはないとされています。

ですので、当月末締め翌月末払い、とすると2か月以内で支払えて60日以内の期日を守れる、ということになります。

その他の禁止行為

その他の禁止行為としては、正当な理由がないのに、納品した商品を受領しないもしくは不当に返品するといったものや購入する必要がないのに、自社が指定する商品やサービスを購入させる。また、物品を製造する際に原材料等を親事業者が指定して、親事業者から購入させている場合に、その原材料の対価の支払い期日を下請事業者への対価の支払い期日より早く設定して下請事業者の利益を害する、資金繰りを悪くさせるような行為についても禁止されています。

他にも割引困難な手形を交付したり、不当な経済上の利益を要請したりといったことも禁止されています。

以上の通り下請法について説明をしてきましたが、まず下請法が適用される取引行為を行っているのかどうか、そして親事業者と下請事業者の資本金の関係がどのようになってるこの辺を確認した上で、実際にどのようなことが気にされるのか、どのような書類を出さないといけないのかこのような点に、注意してようにしてください。

私どもの法律事務所では、このコラムで記載した内容を動画にまとめ、顧問先企業の研修用に配布しているほか、下請法で定められた事項を記載した発注書面等の雛形についてもお渡しして、下請法違反とならないよう、サポートを心がけております。

福岡で顧問弁護士を探している、企業法務について相談できる弁護士を探しているという方はこちらもご覧いただけますと幸いです。